Deutsche Enzyklopädie

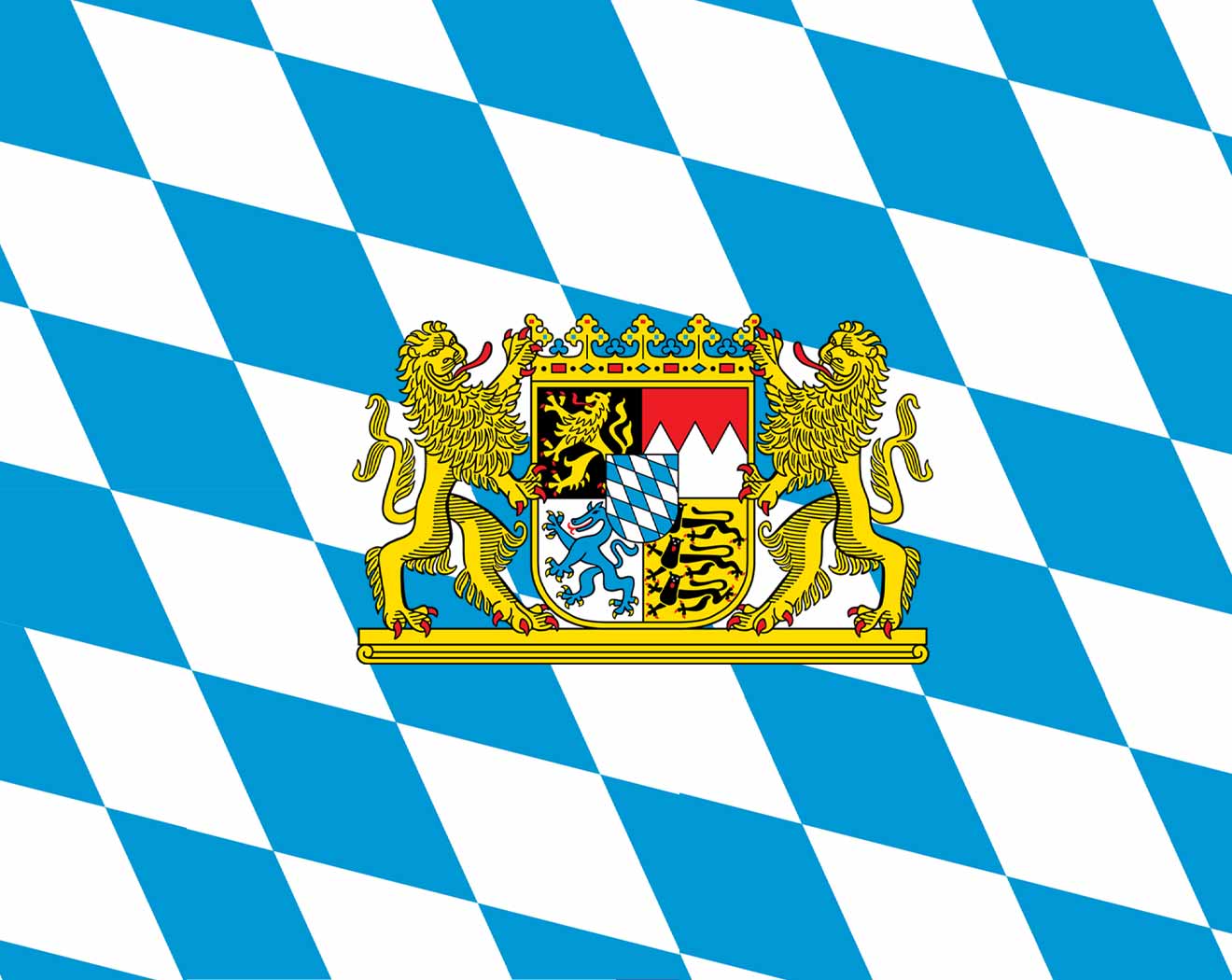

Bavaria

Bavaria

Baden-Wuerttemberg

Baden-Wuerttemberg

Bavaria

Bavaria

Berlin

Berlin

Germany

Germany

UEFA European Championship 2024

UEFA European Championship 2024

Hamburg

Hamburg

Hessen

Hessen

North Rhine-Westphalia

North Rhine-Westphalia

Saxony

Saxony

Füssen [ˈfʏsn̩] (mundartlich Fiassə) ist eine Stadt im bayerisch-schwäbischen Landkreis Ostallgäu. Sie liegt im Südwesten Bayerns an der Romantischen Straße und an der Via Claudia Augusta. Im Osten grenzt die Stadt an den Lech und im Süden an Österreich. Mit ca. 15.500 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2019)[2] ist Füssen die zweitgrößte Stadt des Ostallgäus.

Die Ursprünge der Stadt reichen bis in die Römerzeit zurück. Heute findet man in der Altstadt viele Brunnen, Geschäfte und die bis heute noch gut erhaltene Stadtmauer. Verkehrsanbindung besteht an die A 7, B 17, B 310 und die B 16 sowie durch Bahnverbindungen nach München und Augsburg. Füssen liegt am Südende der A 7, die am Grenztunnel Füssen in die Straße zum Fernpass übergeht.

Füssen liegt in der Region Allgäu, im Süden von Schwaben. Die Stadt ist dabei Luftlinie 33 km von Kempten (Allgäu) und 91 km von München entfernt. Im Osten wird die Stadt und die Umgebung von den Ammergauer Alpen begrenzt, im Süden von den Allgäuer Alpen bzw. den Lechtaler Alpen, im Westen vom Weißensee und im Norden vom Hopfensee bzw. Forggensee. Durch die Stadt fließt der Lech, der im Lechquellengebirge entspringt und bei Rain in die Donau mündet. Dieser Donauzufluss passiert zunächst am südlichen Stadtrand, nahe der Grenze zu Tirol, den Lechfall, fließt dann durch das Stadtgebiet und weiter zum nordöstlich gelegenen Forggensee. Ebenfalls auf dem Gebiet der Stadt liegen Hopfensee, Weißensee, Alatsee, Eschacher Weiher und Wiedemannweiher. Am Faulenbach, der den Alatsee zum Lech hin entwässert, liegen Obersee und Mittersee.

Mit 808 m ü. NHN ist Füssen die höchstgelegene Stadt Bayerns.

Der niedrigste Geländepunkt liegt bei ca. 775 m ü. NHN (Forggensee), der höchste bei 1288 m ü. NHN (Salober).

Garmisch-Partenkirchen ist ein Markt und zugleich der Kreishauptort des Landkreises Garmisch-Partenkirchen sowie das Zentrum des Werdenfelser Landes. Aufgrund seiner Größe ist es eine von 13 sogenannten leistungsfähigen kreisangehörigen Gemeinden sowie ein Oberzentrum[2] in Bayern. Der Ort liegt rund 80 km südwestlich von München und rund 50 km nordwestlich von Innsbruck. Es ist die letzte Gemeinde in Deutschland, die Verwaltungssitz eines Landkreises ist, ohne selbst Stadt zu sein (Kreishauptort).

Der Ort ist außerdem ein Heilklimatischer Kurort. Auswirkungen, die im Mittelalter mit dem Stadtrecht verbunden waren, existieren heute nicht mehr, so dass, weil die Verleihung dem Image als Kurort eher abträglich wäre, die größte Marktgemeinde Bayerns nie anstrebte um den Titel Stadt anzusuchen. Garmisch-Partenkirchen liegt inmitten eines weiten Talkessels am Zusammenfluss der aus Tirol kommenden Loisach und der im Wettersteingebirge entspringenden Partnach, zwischen Ammergebirge im Nordwesten, Estergebirge im Osten und Wettersteingebirge – mit Deutschlands höchstem Berg, der Zugspitze, im Südwesten. Garmisch war während der letzten Eiszeit – der Würmeiszeit – mit einer Eisdecke von ca. 1700 m ü. NHN überzogen.

In der Gedenkstätte Walhalla in Donaustauf im bayerischen Landkreis Regensburg werden – ursprünglich auf Veranlassung des bayerischen Königs Ludwig I. – seit 1842 bedeutende Persönlichkeiten „teutscher Zunge“ mit Marmorbüsten und Gedenktafeln geehrt. Benannt ist sie nach Walhall, der Halle der Gefallenen in der nordischen Mythologie. Der Architekt war Leo von Klenze.

Zur Eröffnung im Jahre 1842 wurden 160 Personen mit 96 Büsten und, in den Fällen fehlender authentischer Abbildungen oder bei Handlungen wie dem Rütlischwur, 64 Gedenktafeln geehrt. Gegenwärtig umfasst die Sammlung 131 Büsten und 65 Gedenktafeln, die an Personen, Taten und Gruppen erinnern. 13 der Geehrten sind Frauen. Jedermann kann eine zu ehrende Persönlichkeit aus dem germanischen Sprachzweig frühestens 20 Jahre nach deren Tod vorschlagen und trägt dann gegebenenfalls die Kosten für die Anfertigung und Aufstellung der Büste. Über die Neuaufnahmen entscheidet der Bayerische Ministerrat.

Organisation

Struktur

Das Goethe-Institut unterhält mit Stand von 2021 Niederlassungen in zwölf Städten Deutschlands sowie 158 Institute und Verbindungsbüros in 98 Ländern.[5] Hinzu kommen etwa eintausend weitere Einrichtungen von ausländischen Kooperationspartnern weltweit, für die das Goethe-Institut eine finanzielle Förderung und/oder Maßnahmen der Beratung und Qualitätssicherung bereitstellt.

Organe

Rechtliche Grundlage des Goethe-Instituts ist die Vereinssatzung vom 21. September 2000. Diese sieht als Organe die Mitgliederversammlung, das Präsidium und den Vorstand vor. Die Mitgliederversammlung setzt sich aus Vertretern der Bundes- wie der Landesregierungen und des Bundestags sowie Personen des kulturellen Lebens zusammen. Das Präsidium besteht aus der ehrenamtlich tätigen Präsidentin, sechs von der Mitgliederversammlung gewählten Mitgliedern, je einem Vertreter des Auswärtigen Amts und des Bundesministeriums der Finanzen sowie drei Arbeitnehmervertretern. Die Mitgliederversammlung und das Präsidium nehmen vorwiegend Kontrollaufgaben wahr und sind für Beschlüsse über grundsätzliche Angelegenheiten zuständig. Der Vorstand besteht aus einem Generalsekretär (seit 2012: Johannes Ebert) und einem Kaufmännischen Direktor (seit 2017: Rainer Pollack); er führt die laufenden Geschäfte.[6] Aufgabe der Zentrale in München (mit Hauptstadtbüro in Berlin) ist die strategische Gesamtsteuerung, Evaluation und Qualitätssicherung sowie die fachliche Beratung der Institute im Ausland. Sie gliedert sich in sieben Abteilungen (Strategie und Evaluation (Stabsabteilung); Information; Kultur; Sprache; Personal; Finanzen; Zentrale Dienste) sowie in die Stabsbereiche Sonderaufgaben, Kommunikation und Marketing und Vertrieb. Die 158 Auslandsinstitute sind in 12 Regionen, die 12 Institute in der Bundesrepublik sind in der Region Deutschland zusammengefasst.[7]

Rahmenvertrag

Das Verhältnis des Goethe-Instituts zum Staat ist seit 1976 durch einen mit dem Auswärtigen Amt geschlossenen Rahmenvertrag geregelt. „Dieser Vertrag gilt zu Recht als Muster für die adäquate Regelung des Verhältnisses zwischen Mittlerorganisationen und staatlichen Instanzen.“ (Lit.: S. K. Schulte). In diesem Vertrag wird das Goethe-Institut vom Auswärtigen Amt „im Rahmen seiner verfassungsmäßigen Zuständigkeit für die auswärtige Kulturpolitik“ mit einem relativ konkreten Aufgabenkatalog betraut, auf Grundlage dessen es eigenverantwortlich für den Staat tätig wird. Neben individuell aufgezählten Arbeitsgebieten ermöglicht eine Generalklausel nach vorheriger Abstimmung mit dem Auswärtigen Amt auch weitere Beteiligungen an kulturellem Austausch mit dem Ausland. Als Grundnorm für das Verhältnis Auswärtiges Amt – Goethe-Institut kann § 2 Abs. 1 des Vertrages gelten. Danach arbeiten beide Partner bei der Ausführung der Vertragsaufgaben „eng zusammen.“ Ihren Bediensteten und Mitarbeitern machen beide Seiten eine „loyale Zusammenarbeit“ zur Pflicht. In Ausnahmefällen ist die unmittelbare Einwirkung auf die laufende Arbeit des Goethe-Instituts möglich. Eine Veranstaltung einer Zweigstelle im Ausland kann durch Veto des Leiters der örtlichen Auslandsvertretung verhindert werden. Das Auswärtige Amt kann bei politisch schädigendem Verhalten von Mitarbeitern im Ausland deren sofortige Suspendierung verlangen (Lit.: Schulte S. 121 f.).

Tätigkeit

Förderung der deutschen Sprache im Ausland

Die personell größte Mittlerorganisation der deutschen Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik hält eine breite Palette von Angeboten bereit: Ein Schwerpunkt ist der Unterricht „Deutsch als Fremdsprache“, der neben der Durchführung von Sprachkursen und -prüfungen auch die Erarbeitung von Lehrmaterialien sowie die Fortbildung von Deutschlehrern (etwa 1.700 Stipendien jährlich) umfasst. Auch nimmt es in diesem Bereich an wissenschaftlichen Forschungen und sprachenpolitischen Initiativen teil.

Alle zwei Jahre veranstaltet das Goethe-Institut die Internationale Deutscholympiade (IDO), auf der Deutschlernende aus aller Welt sich treffen und austauschen.[8]

Das Goethe-Institut ist ein zentraler Partner bei der Initiative „Schulen: Partner der Zukunft“. Das vom Auswärtigen Amt initiierte Projekt vernetzt weltweit mehr als 2000 Partnerschulen Deutschlands und ergänzt so das Netz deutscher Auslandsschulen und Schulen, die das Deutsche Sprachdiplom anbieten (Auswahl und Förderung betreut die Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA) mit). Im Rahmen der Initiative identifiziert und fördert das Goethe-Institut 700 Schulen[4] weltweit, die einen Schwerpunkt auf „Deutsch als Fremdsprache“ haben.

Sprachprüfungen

Das Goethe-Institut bietet folgende Sprachprüfungen an:

- Start Deutsch/Goethe-Zertifikat A1/A2 für die Niveaustufen A1 und A2 des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen

- Goethe-Zertifikat B1 (früher Zertifikat Deutsch)

- Goethe-Zertifikat B2

- Goethe-Zertifikat C1 (früher Zentrale Mittelstufenprüfung)

- Goethe-Zertifikat C2 (früher Zentrale Oberstufenprüfung)

Internationale kulturelle Zusammenarbeit

Eine weitere zentrale Aufgabe des Goethe-Instituts ist die kulturelle Zusammenarbeit mit Menschen in anderen Staaten, etwa auf den Gebieten Literatur, Musik, Theater, Film, Tanz, Ausstellungen und Übersetzung. Hierzu organisiert es in Kooperation mit Partnern in den Gastländern Programme zu kulturellen und gesellschaftlichen Themen und liefert unter anderem auch Beiträge zu Festivals. Bei den Projekten an den Auslandsinstituten wirken Autoren, Musiker und andere Künstler aus Deutschland mit und fördern so den kulturellen und gesellschaftlichen Dialog der Bundesrepublik Deutschland mit der Welt.

Große Projekte des Goethe-Instituts zeigen regelmäßig, wie wichtig die europäische Zusammenarbeit ist. 2017 diskutierten bei der internationalen Konferenz European Angst in Brüssel unter anderem Herta Müller und Slavoj Žižek[9]; in London zeigten internationale Künstler für Collecting Europe ihre Zukunftsvisionen Europas[10]; in Weimar wurde ein Kultursymposium zum Thema Teilen und Tauschen veranstaltet.[11] Die zweite Ausgabe des Kultursymposiums vom 19. bis zum 21. Juni 2019 trug den Titel Die Route wird neu berechnet.[12] 2021 fand das Kultursymposium Weimar vom 16. Bis zum 17. Juni digital zum Thema Generationen statt.[13]

Regionale Einrichtungen, die mit dem Goethe-Institut einen Kooperationsvertrag abgeschlossen haben und sich verpflichtet haben, ihre Sprach- und Kulturarbeit nach den Grundsätzen und Qualitätsmaßstäben des Goethe-Instituts zu gestalten, werden als „Goethe-Zentren“ bezeichnet.[14]

Vermittlung eines aktuellen Deutschlandbildes

Drittes Hauptziel ist die Vermittlung eines aktuellen Deutschlandbildes, unter anderem durch Bibliotheken, Informationszentren, Diskussionsforen, vielfältige Publikationen, CD-Verleih, umfassende Webseiten auf Deutsch und in den Landessprachen der Gastländer sowie durch Besucherprogramme. Somit wird auch der internationale Diskurs zu Schlüsselthemen der zunehmend globalisierten Gesellschaft gefördert. Groß angelegte Deutschlandjahre und -wochen in Zusammenarbeit mit dem Auswärtigen Amt und anderen Partnern vermitteln ein umfassendes Bild von Gesellschaft, Wirtschaft, Kultur und Wissenschaft in Deutschland.

Regionale Schwerpunkte

Verstärkt hat das Goethe-Institut seine Aktivitäten in den vergangenen Jahren unter anderem in Afrika. Die vom Auswärtigen Amt initiierte „Aktion Afrika“ stellt zusätzliche Finanzmittel für neue Projekte, Institute und mehrere Verbindungsbüros, sowie Sprachlernzentren zur Verfügung. Institute bzw. Verbindungsbüros konnten so in Daressalam, Luanda, Kano, Ouagadougou, Kigali, Harare und Lilongwe eröffnet werden. In Indien, wo 2011/2012 ein großes Deutschlandjahr stattfand, führen die Niederlassungen die Zusatzbezeichnung „Max Müller Bhavan“ nach dem dort bekannten deutschen Indologen.

Regelmäßig finden weltweit Deutschlandjahre statt. 2017 wurde in Mexiko die deutsch-mexikanische Freundschaft gefeiert; 2018 fand ein Deutschlandjahr in den USA statt.[15]

In den Jahren 2004–2009 betrieb das Goethe-Institut das Goethe-Informationszentrum Pjöngjang in der nordkoreanischen Hauptstadt.

Geschichte

Das Goethe-Institut wurde 1951 als Nachfolger der 1925 gegründeten Deutschen Akademie errichtet. Ursprünglich sollte es zur Ausbildung ausländischer Deutschlehrer in Deutschland dienen. 1952 konnte das erste Goethe-Institut in Athen eröffnet werden. 1953 begannen die ersten Sprachkurse, im gleichen Jahr übernahm das Goethe-Institut Aufgaben zur Förderung von Deutsch als Fremdsprache im Ausland. Auf Initiative des damaligen Leiters der Kulturabteilung des Auswärtigen Amtes, Dieter Sattler, wurden ab 1959–1960 nach und nach alle staatlichen westdeutschen Kulturinstitutionen im Ausland Teil des Goethe-Instituts. 1968 begann das Goethe-Institut seine kulturelle Programmarbeit.[1]

Im Zuge des Beginns dialogischer und partnerschaftlicher Kulturarbeit als dritter Säule der deutschen Außenpolitik unter Willy Brandt erlebte das Goethe-Institut Anfang der siebziger Jahre einen weiteren Bedeutungszuwachs. 1976 wurde der Rahmenvertrag mit dem Auswärtigen Amt unterzeichnet. 1980 trat ein neues Standortkonzept für die Institute in Deutschland in Kraft, das eine stärkere Berücksichtigung von Groß- und Universitätsstädten zur Folge hatte.

Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs 1989 weitete das Goethe-Institut seine Aktivitäten verstärkt auf Osteuropa aus; es kam zu zahlreichen Institutsneugründungen in den Hauptstädten, aber auch in St. Petersburg oder Nowosibirsk. Nach der Fusion mit Inter Nationes (einem 1952 in Bonn vom Bundespresseamt gegründeten Verein zur Herstellung und zum Vertrieb von Informationsmaterial über deutsches Kulturgut im Ausland) am 21. September 2000, führte das Goethe-Institut von Januar 2001 bis Juli 2003 den Namen Goethe-Institut Inter Nationes. Im August 2021 feierte das Institut sein 70-jähriges Bestehen, wozu eine Übersicht mit multimedialen Elementen zur Geschichte und den Aktivitäten in den verschiedenen Etappen seiner Entwicklung veröffentlicht wurde.[16]

Automobile

Automobile

*Coupé

*Coupé

Automobile

Automobile

*Concept Auto

*Concept Auto

Automobile

Automobile

*Electric car

*Electric car

Automobile

Automobile

*Hybrid car

*Hybrid car

Automobile

Automobile

*Fuel cell vehicle

*Fuel cell vehicle

Automobile

Automobile

*SUV/crossovers/off-road vehicles

*SUV/crossovers/off-road vehicles

Automobile

Automobile

***Technology

***Technology

Bavaria

Bavaria

Germany

Germany

Exhibition

Exhibition

Die Internationale Automobil-Ausstellung (IAA) ist eine der größten und international bedeutendsten Automobil-Fachmessen. Bis 1939 fand sie überwiegend in Berlin statt, nach einer kriegsbedingten Unterbrechung von 1951 bis 2019 alle zwei Jahre in Frankfurt am Main. Seit 1991 sind die Messen für Personenwagen und Nutzfahrzeuge getrennt. Die IAA Nutzfahrzeuge wird seit 1992 in allen geraden Jahren in Hannover durchgeführt. Die PKW-IAA fand 2021 erstmals als Mobilitätsplattform IAA Mobility in München statt.[1] Terminlich werden Fachbesucher-, Presse- und Publikumstage unterschieden. Ausgerichtet wird die IAA vom Verband der Automobilindustrie (VDA).

Bavaria

Bavaria

Germany

Germany

Eurovision Song Contest,ESC

Eurovision Song Contest,ESC

FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2006

FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2006

UEFA European Championship 2020

UEFA European Championship 2020

History

History

M 1500 - 2000 AD

M 1500 - 2000 AD

History

History

L 1000 - 1500 AD

L 1000 - 1500 AD

History

History

N 2000 - 2100 AD

N 2000 - 2100 AD

International cities

International cities

***Global Urban Economic Competitiveness

***Global Urban Economic Competitiveness

Olympic Summer Games

Olympic Summer Games

1972 Summer Olympics

1972 Summer Olympics

Silk road

Silk road

Vacation and Travel

Vacation and Travel

München (hochdeutsch  [ˈmʏnçn̩] oder [ˈmʏnçən̩];[4] bairisch

[ˈmʏnçn̩] oder [ˈmʏnçən̩];[4] bairisch  Minga?/i [ˈmɪŋ(:)ɐ]) ist die Landeshauptstadt des Freistaates Bayern. Sie ist mit rund 1,5 Millionen Einwohnern die einwohnerstärkste Stadt Bayerns und (nach Berlin und Hamburg) die nach Einwohnern drittgrößte Gemeinde Deutschlands sowie die viertgrößte Stadt im deutschsprachigen Raum und zwölftgrößte der Europäischen Union. Im Ballungsraum München leben mehr als 2,9 Millionen Menschen,[5][6] die flächengrößere europäische Metropolregion München umfasst rund 5,7 Millionen Einwohner.

Minga?/i [ˈmɪŋ(:)ɐ]) ist die Landeshauptstadt des Freistaates Bayern. Sie ist mit rund 1,5 Millionen Einwohnern die einwohnerstärkste Stadt Bayerns und (nach Berlin und Hamburg) die nach Einwohnern drittgrößte Gemeinde Deutschlands sowie die viertgrößte Stadt im deutschsprachigen Raum und zwölftgrößte der Europäischen Union. Im Ballungsraum München leben mehr als 2,9 Millionen Menschen,[5][6] die flächengrößere europäische Metropolregion München umfasst rund 5,7 Millionen Einwohner.

Die Landeshauptstadt ist eine kreisfreie Stadt und bayerische Metropole,[7] zudem Verwaltungssitz des die Stadt umgebenden gleichnamigen Landkreises mit dem Landratsamt München als Verwaltung, des Bezirks Oberbayern und des Regierungsbezirks Oberbayern.

München wird zu den Weltstädten gezählt.[8] Die Metropole ist eine der wirtschaftlich erfolgreichsten und am schnellsten wachsenden Europas. Sie ist Sitz zahlreicher Konzerne, darunter fünf DAX-Unternehmen (Allianz, BMW, Linde, Munich Re, Siemens). Hier befindet sich die einzige Börse Bayerns. In der Städteplatzierung des Beratungsunternehmens Mercer belegte München im Jahr 2018 unter 231 Großstädten weltweit den dritten Platz nach Lebensqualität.[9] Laut dem Magazin Monocle war es 2018 sogar die lebenswerteste Stadt der Welt.[10] Andererseits wird die Lebensqualität zunehmend durch Agglomerationsnachteile, wie Verkehrs- und Umweltbelastung sowie sehr hohe Wohneigentumspreise und Mieten[11][12] eingeschränkt, weshalb auch die Wohnfläche pro Einwohner weit unter dem Bundesdurchschnitt liegt.[13] München gilt als sicherste Kommune unter den deutschen Großstädten über 200.000 Einwohnern hinsichtlich der Kriminalitätsrate aller Straftaten.[14]

München wurde 1158 erstmals urkundlich erwähnt.[15] Die Stadt wurde 1255 bayerischer Herzogssitz, war von 1328 bis 1347 kaiserliche Residenzstadt und wurde 1506 alleinige Hauptstadt Bayerns. München ist Sitz zahlreicher nationaler und internationaler Behörden sowie wichtiger Universitäten und Hochschulen, bedeutender Museen und Theater. Durch eine große Anzahl sehenswerter Bauten samt geschützten Baudenkmälern und Ensembles, internationaler Sportveranstaltungen, Messen und Kongresse sowie das weltbekannte Oktoberfest ist München ein Anziehungspunkt für den internationalen Tourismus.

Architecture

Architecture

Architecture

Architecture

Neoclassic architecture *

Neoclassic architecture *

Architecture

Architecture

Baroque / Rococo architecture

Baroque / Rococo architecture

Bavaria

Bavaria

Germany

Germany

Vacation and Travel

Vacation and Travel

Die Münchner Residenz ist ein Baudenkmal im Bezirk Altstadt-Lehel der bayerischen Landeshauptstadt München. Sie war von 1508 bis 1918 Sitz der Herzöge, Kurfürsten und Könige von Bayern aus dem Haus Wittelsbach. In vier Jahrhunderten wurde sie von den Architekten Friedrich Sustris, Joseph Effner, François de Cuvilliés d. Ä. und Leo von Klenze in den Stilen Renaissance, Barock, Rokoko und Klassizismus von der kleinen Wehrburg zur monumentalen Vierflügelanlage ausgebaut. Sie besteht aus dem Festsaalbau an der Hofgartenstraße, dem Apothekenbau am Marstallplatz, dem Königsbau am Max-Joseph-Platz und dem Maximiliansbau an der Residenzstraße. Neben dem Cuvilliés-Theater und der Allerheiligen-Hofkirche gehören auch der Hofgarten und der Marstall zum Bauensemble, das im Zweiten Weltkrieg zerstört und danach unter der Leitung von Otto Meitinger wiederaufgebaut wurde. Die Münchner Residenz ist mit mehr als 40.000 Quadratmetern Grundfläche das größte Stadtschloss Deutschlands und mit mehr als 150 Schauräumen eines der bedeutendsten Schlossmuseen Europas.

Gotische Neue Veste

Der Ort der Residenz war schon vor Jahrtausenden von Menschen belebt. Im Jahr 2014 fanden Archäologen direkt unterhalb des Apothekenhofes der Residenz ein fast unversehrtes, spätbronzezeitliches Grab.[2]

An der Stelle der heutigen Residenz befand sich 1385 die Neuveste, die nach Aufständen der Münchner Bürgerschaft gegen die in der Stadt residierenden Brüder Johann II., Stephan III. und Friedrich zunächst anstelle des zu unsicher gewordenen Alten Hofs als reine Fluchtburg für den Herzog und seinen Hofstaat diente. Es wird davon ausgegangen, dass bereits um 1363 mit dem Bau begonnen wurde, nachdem die Stadt im Zuge der Vollendung des Zweiten Mauerrings den Alten Hof immer mehr eingeschlossen hatte. Als Sühne für den gescheiterten Bürgeraufstand von 1385 hatten die Herzöge von der Stadt die Erlaubnis erhalten, „ein vest in die statt ze pawen und ein aigen tor … das sy aus und ein reitten“. Am 7. März 1389 wurde die Neue Veste dann auch in Bezug auf Stephan III. urkundlich erwähnt als „Newnueft zu Munichen“.

Die Neuveste war eine gotische Wasserburg, die von der Stadt her nur über eine befestigte Brücke zu erreichen war. Bezeichnenderweise lag der größte Turm, der Silberturm, nicht an der Außenseite, sondern verstärkte die Innenfront gegen die Stadt. Hier befand sich später der Staatsschatz. Nördlich des Silberturms, der auch als Bergfried diente, lag durch eine Wehrmauer getrennt an der Nordwestseite der Palas. Östlich schlossen sich im Norden des Innenhofes die Hofhalle und die Dürnitz an. Im Rahmen des Baus der Neuveste wurde Ende des 14. Jahrhunderts in der Nordostecke des zweiten Mauerrings auch das Neuvesttor errichtet. Die Neuveste wurde im Laufe der Jahrhunderte verändert und erweitert. Um 1470 wurden unter Herzog Johanns Urenkel Albrecht IV. (reg. 1465–1508) die Zwingermauern und der Torbau im Norden errichtet, 1460–1500 folgte der Bau von zwei Geschütztürmen. Noch 1466 hatte jedoch die Münchener Bürgerschaft die Kraft gehabt den Zugang von Herzog Siegmund und seines jüngeren Bruders Albrecht zur Burg zu begrenzen, wonach der erstere die Neuveste nur mit sechs, der andere mit vier Dienern betreten sollte. Albrecht drängte in der Folge das Bürgertum immer weiter zurück, seit Beginn der Neuzeit bestimmte dann der Hof die Geschicke der Stadt. 1470/71 war Albrechts Bruder Christoph der Starke in der Neuveste interniert. 1476 wurde die Neuveste nach endgültiger Aussöhnung des Herzogs mit der Bürgerschaft in die bis dahin offene Flanke der Stadtbefestigung mit einbezogen. Neuer Wohnraum wurde unter Albrecht noch nicht geschaffen. Mit der Zeit verlor die Burg allmählich ihren fortifikatorischen Charakter, der durch das verstärkte Aufkommen von Kanonen, welche die Mauern durchschlagen konnten, hinfällig geworden war. Als herzoglichen Sitz löste die Neuveste den Alten Hof allerdings erst unter Albrechts Sohn Wilhelm IV. ab. Um 1620 erfolgte dann der Abbruch aller Gebäude an der Westseite, 1750 wurden Gebäudeteile nach einem Brand notdürftig instand gesetzt, bevor erst nach 1800 die letzten Reste abgebrochen wurden.

Noch heute befinden sich jedoch unter dem Apothekenhof der Münchner Residenz die Kellergewölbe und Grundmauern der ehemaligen Burg. Ihre Position ist durch rote Steine im Pflaster des Hofes markiert. Die Mauern des südwestlichen Eckturms aus der Zeit um 1500 und die Gewölbe mit den Rundpfeilern im Ballsaalkeller im Süden der ehemaligen Burg sind die letzten erhaltenen Reste der Neuveste und der älteste Teil der heutigen Residenz.

Renaissanceschloss

Anfänge der heutigen Residenz

Als Herzog Wilhelm IV. (reg. 1508–1550) den Wohnsitz der Wittelsbacher vom Alten Hof, der seither als Behördensitz diente, in die Neuveste verlegte, begann die Geschichte der Residenz als neuzeitlicher Palast. 1518 wurde ein Hofgraben angelegt, dort wo sich heute der Marstallplatz befindet. Wilhelm ließ zwischen 1530 und 1540 an der Südostecke der Burg den genannten Rundstubenbau ausbauen und an der Stelle des heutigen Marstallplatzes auch den ersten Hofgarten einrichten. Im Gartenpavillon wurde ein Historienzyklus aufgehängt, zu dem auch Albrecht Altdorfers Alexanderschlacht gehörte. 1545 befand sich die streitbare Schwester des Herzogs Sabina von Bayern in der Neuveste wochenlang unter Arrest.

Herzog Albrecht V. (reg. 1550–1579) ließ von Wilhelm Egckl neben einem südlich der Georgskapelle an der Ostseite der Neuveste gelegenen Festsaal (St. Georgssaal), auch eine Kunstkammer im Marstallgebäude (heutiges Landesamt für Denkmalpflege) einrichten, in der viele Münchner Sammlungen ihren Ursprung haben.

Da in diesem nördlich des Alten Hofs gelegenen Bau nicht genügend Platz für die umfangreiche Skulpturensammlung war, entstand zwischen 1568 und 1571 durch Simon Zwitzel und Jacopo Strada das Antiquarium.[3] Das neue Gebäude musste außerhalb der Burganlage errichtet werden, da in der Neuveste dafür kein Platz war. Dadurch gab es der Residenz eine neue Entwicklungsrichtung vor. Das Antiquarium, das gesamte Erdgeschoss des Gebäudes einnehmend, ist der größte Renaissancesaal nördlich der Alpen. Im oberen Stockwerk des neuen Gebäudes wurde die Hofbibliothek untergebracht, die den Kern der späteren Bayerischen Staatsbibliothek bildete.[4]

Ab 1560 wurde weiter nördlich auf der Fläche der heutigen Staatskanzlei ein weiterer Garten angelegt. In seiner Nordost-Ecke wurde 1565/67 ein Lusthaus mit einem Zyklus von Deckengemälden zum Thema des Silbernen Zeitalters erbaut (nur einzelne Deckengemälde erhalten).[5] 1560/70 folgte der Bau eines Ballhauses an der Südwest-Ecke der Neuveste, dessen genannter Keller erhalten aber im Allgemeinen unzugänglich ist.

1580/1581 ließ Herzog Wilhelm V. (reg. 1579–1597) an der Residenzgasse den Witwenstock für Herzogin Anna erbauen. Zwischen 1581 und 1586 entstand dann die kunsthistorisch hoch bedeutende Gartenanlage des manieristischen Grottenhofs mit dem Perseusbrunnen, Friedrich Sustris war der Architekt. Er erhielt seinen Namen nach der an der westlichen Antiquariumsfassade angelegten Brunnen- und Muschelwand.[6] Im Zuge der fortlaufenden baulichen Entwicklung entstanden beginnend mit dem Grottenhof die insgesamt zehn Innenhöfe, wobei besonders dem Brunnenhof und dem Kaiserhof als Schauplätze höfischer Empfänge, Feste und Zeremonien hohe Bedeutung zukam.

Maximilianische Residenz und Kaiserhof

Unter Herzog Maximilian I. (reg. 1597–1651), dem späteren Kurfürsten, entstand ab 1599/1600 bis etwa 1607 an der Westseite des Antiquariums die nach ihm benannte Maximilianische Residenz.[7] Man spricht stilistisch von der Epoche des Manierismus oder Spätrenaissance im Übergang zum Frühbarock.

Maximilian ging dabei von seinem bereits 1590 bis 1594 an der Residenzstraße eingerichteten Erbprinzenbau aus.[8] Der zweigeschossige Bau besaß links und rechts der dreiteiligen Durchfahrt zum Kapellenhof je drei Fensterachsen. Im rückwärtigen Bereich wurde 1594 eine Kapelle ausgestattet.

Nachdem Maximilian zuerst in die Wohnung seines Vaters in der Neuveste gezogen war, wurde ab dem Jahr 1600 der ältere Erbprinzenbau weitgehend abgebrochen und südlich des Kapellenhofes bis zum Antiquarium hin ein zweigeschossiger Bereich umgebaut und neu errichtet, der die beiden Wohnungen des Herzogs und seiner Gemahlin aufnehmen sollte.[9] Die Hauptzugänge erfolgten über den Kapellenhof, der anstelle einer Gasse (Jägergassel) baulich gefasst wurde. Am östlichen Ende des Kapellenhofs wurde der Brunnenhof auf einer regelmäßige Grundrissfigur angelegt, der zuvor als Freifläche für Turniere gedient hatte. Der Architekt war wahrscheinlich ab 1600 der örtliche Hofkünstler Hans Krumpper, der die Entwürfe für die Bauten und große Teile der Dekoration vorgab.[10] Die ehemals reiche Ausstattung an Deckengemälden schuf Peter Candid mit seiner Werkstatt.[11] Die Namen von weiteren Künstlern wie Heinrich Schön sind bekannt.

Im Inneren des umgebauten Areals entstand die doppelstöckige Hofkapelle (Rohbau 1600, Weihe 1603) mit reichen Stuckaturenschmuck, der 1614 im Gewölbe ergänzt wurde. Die Empore der Hofkapelle war der Herrscherfamilie vorbehalten. Das große Mittelbild des Hauptaltars von dem Hofmaler Hans Werl von 1601 zeigt Maria in der Glorie unter der Dreifaltigkeit. 1630 wurde die Kapelle durch einen polygonalen Chor erweitert und dessen Stuck an die ältere Ausstattung angepasst.[12] Die mit Marmor gepflasterte und reich mit Stuckmarmorintarsie (Scagliola) ausgeschmückte und 1607 fertiggestellte Reiche Kapelle diente dagegen als Privatoratorium des Herzogs.[13] Um die Hofkapelle herum entstanden im Obergeschoss die privaten Gemächer des Herzogs in Osten in Richtung Antiquarium und der Herzogin im Westen an der Residenzstraße. Es gab drei großzügige Treppenaufgänge. Auch im Erdgeschoss lagen fürstliche Wohnräume, die die „Sommerzimmer“ genannt wurden und eine Ausschmückung mit Stuck und Deckengemälden erhielten.

Um 1602 entstand im Südosten an das Antiquarium anschließend im ersten Obergeschoss der Schwarze Saal, der ein illusionistisches Deckengemälde von Hans Werl erhielt (heute rekonstruiert) und über eine gleichzeitig entstandene monumentale zweiläufige Treppe vom Brunnenhof aus zugänglich war.[14] Bis 1607 wurde die Umbauung des Brunnenhofes fortgeführt, womit ein repräsentativer Hof entstand, der an den Schmalseiten Giebelbauten erhielt, von denen einer dem Uhrturm vorgelegt ist. Dieser wurde 1612–1615 nach einem Modell von Heinrich Schön dem Älteren als verkleideter, in Fachwerkbauweise errichteter freitragender Aufbau konstruiert. In der Mitte des Brunnenhofes wurde 1610 der große Wittelsbacherbrunnen errichtet. Die von Hubert Gerhard geschaffenen und dort zusammengeführten Figuren (allegorische Darstellung der vier bayerischen Flüsse: Donau, Lech, Inn und Isar) und das Standbild Ottos von Wittelsbach waren ursprünglich für andere Projekte geschaffen worden. Damit war um 1610 die erste Bauphase unter Maximilian I. im Bereich des Grottenhofes und Brunnenhofes abgeschlossen. Es standen drei Höfe für unsterschiedliche Funktionen zur Verfügung.

Ab 1612 ließ Maximilian I. große Teile der Süd- und Westtrakte der Neuveste mit dem Silberturm und dem Palas abreißen, um hier neuen Erweiterungen Platz zu schaffen. Ebenso wurden 1612 und 1613 die Privathäuser an der Schwabinger Gasse (heute: Residenzstraße) abgebrochen. Hier entstanden zwischen 1612 und 1617 nördlich der bis etwa 1610 entstandenen Maximilianischen Residenz die neuen Trakte um den einheitlich in Fresko-Technik bemalten Kaiserhof.

Vor dem Eingang zum Kaiserhof und zum Kapellenhof stehen je zwei große bronzene Löwen für die vier Herrschertugenden Klugheit, Stärke, Gerechtigkeit und Mäßigung. Jeder Löwe hält ein Schild, auf dem die jeweilige Tugend symbolhaft abgebildet ist und das an der unteren Spitze jeweils in einem kleinen Löwenkopf endet. Die Berührung der Schnauze dieser kleinen Löwenköpfe soll Glück bringen.[15]

Um den Kaiserhof zogen sich mit den Trierzimmern und den Steinzimmern, dem Kaisersaal und der Kaisertreppe großzügige Gästequartier herum, die den hohen politischen Anspruch Maximilians vorführten.[16] Die unter Leitung von Hans Krumpper und Heinrich Schön errichteten und unter von Peter Candid und seiner Werkstatt mit Gemälden dekorierten Räumlichkeiten illustrieren nicht nur das Weltbild Maximilians I., sondern sind mit ihren prächtigen Türrahmungen, Deckenfreskos und Wandteppichen auch beispielhaft für die Architektur des frühen 17. Jahrhunderts. Der Name der Steinzimmer geht auf die reiche Ausstattung mit Marmor, Stuckmarmor und Scagliola zurück. Diese Raumfolge diente als höchstrangiges Gästeappartement, das vom Kaiser und seiner Gemahlin bewohnt wurde, wenn diese in München Station machten. In den Trierzimmern logierten dann im Falle kaiserlichen Besuchs die nächsten Angehörigen der Kaiserfamilie und ranghohe Mitglieder ihres Hofstaats, ansonsten dienten die Räume als Ratszimmer. Der heute wieder hergestellte Kaisersaal mit der gleichnamigen Prunktreppe war im 17. Jahrhundert der größte und bedeutendste Festraum der Residenz. Ab 1799 mussten der Kaisersaal und der anschließende Vierschimmelsaal den sog. Hofgartenzimmern, einem neuen Wohnappartement für Kurfürst Max IV. Joseph (ab 1806 König Max I. Joseph von Bayern) weichen[17], bis beide nach dem Zweiten Weltkrieg in annähernd originalgetreuer Form rekonstruiert wurden.

Auf die Zeitgenossen machte der Residenzbau, der nun die damalige Wiener Hofburg an Ausdehnung übertraf, durchaus Eindruck, auch wenn Friedrich Nicolai dann 1781 schrieb, er hätte das Gebäude eher für eine reiche Prälatur angesehen. König Gustav II. Adolf ließ nach der Besetzung Münchens durch seine Truppen im Mai 1632 dann einen evangelischen Gottesdienst in der Residenz feiern. Gegen Ende Mai 1632 verließ Gustav Adolf bereits München und zog weiter. Der Schwedenkönig, der viel Beutegut mitführte, soll gesagt haben, stünde die Residenz auf Rädern, würde er sie nach Stockholm rollen. Die Bauten der Residenz waren nun jedenfalls so umfangreich geworden, dass sie bis ins frühe 19. Jahrhundert Maximilians Nachfolgern genügten. Sie konzentrierten sich nun im Wesentlichen auf den Innenausbau der Residenz.

Barocke Residenz

Appartements des Barock und Rokoko

Zur Zeit des Hochbarocks ließ die Kurfürstin Henriette Adelaide, seit 1650 Gemahlin Kurfürst Ferdinand Marias (reg. 1651–1679), zwischen 1666 und etwa 1669 das kleinere Appartement ihrer Schwiegermutter zwischen Residenzgasse und Grottenhof zu einer überaus prächtigen Raumfolge erweitern. Es bestand nun aus dem Saal der Garde (Hartschiersaal), zwei Vorzimmern, dem Audienzgemach (Goldener Saal), einem großen Kabinett (Grottenzimmer), dem Schlafzimmer mit Bettalkoven, einer kleinen Kapelle und einem Kabinett (Herzkabinett). Ergänzt wurde diese Raumsequenz durch eine Galerie zwischen Residenzgasse und südlichem Garten und einer gangartigen Bibliothek. Henriette Adelaide orientierte sich bei ihrem Bauprojekt sowohl an Vorbildern ihrer Turiner Heimat als auch an den neusten Pariser Moden. Das Appartement besaß zahlreiche, in Friese und Decken eingelassene Gemälde, die den Räumen jeweils eigene Themen vorgaben. Architekt war Agostino Barelli, während die Raumentwürfe von Antonio Pistorini stammten. 1674 zerstörte ein Brand die ersten drei Räume, während die Kurfürstin ihre Kinder vor dem Feuer rettete und schwer angeschlagen zwei Jahre später starb. Seit dem Papstbesuch Pius VI. 1782 wurde der Rest des Appartements Päpstliche Zimmer genannt. 1944 wurden fast alle diese Räume zerstört; heute gibt nur noch das Herzkabinett einen gewissen Eindruck von dem sozialen Anspruch und künstlerischen Rang dieses Appartementes einer bayerischen Kurfürstin.

Die Erweiterungen von Maximilian II. Emanuel (reg. 1679–1726) (Alexander- und Sommerzimmer als repräsentative Wohnräume) wurden bereits zu seinem Lebensende umgebaut. Die Reste gingen, bis auf einen heute unzugänglichen Raum, im Residenzbrand von 1729 unter.[18] Die Kaiserliche Administration in Bayern ab 1705, als der Kurfürst für zehn Jahre außer Landes und der Hofstaat entlassen war, hatte die Residenz dagegen weitgehend schadlos überstanden, ebenso wie spätere fremde Besatzungen. Während des Exils der kurfürstlichen Familie war zuletzt nur noch Prinzessin Maria Anna in der Residenz verblieben und hielt Kontakt zur in Frankreich, Italien und Österreich verstreuten Familie.

Max Emanuels Nachfolger, der Kurfürst und spätere Kaiser Karl Albrecht (reg. 1726–1745) ließ an der Stelle der Räume seines Vaters die Reichen Zimmer mit der Grünen Galerie, dem Spiegelkabinett und dem Paradeschlafzimmer errichten. Ihr aufwendiges Dekor dominieren das Goldornament auf weißen Wänden und der purpurfarbene, ziselierte Genueser Samt. Nur bei der Grünen Galerie wurde, wie der Name bereits andeutet, ein grüner Seidendamast verwendet. Die Reihenfolge der Räume und ihre verwinkelte Lage gehen dabei auf eine Spiegelung der Räume der Päpstlichen Zimmer zurück. Das Paradeschlafzimmer diente der Zeremonie des morgendlichen Lever. Im Erdgeschoss entstand zwischen 1726 und 1730 die Ahnengalerie mit ihren herrlichen, von Johann Baptist Zimmermann ausgeführten Stuckarbeiten. Die Ahnengalerie enthält heute über hundert Porträts von Mitgliedern des Hauses Wittelsbach bis hin zum letzten König von Bayern, Ludwig III. Dieser Raum sollte außerdem Karl Albrechts Anspruch auf die Kaiserkrone untermauern, indem er diesen von Karl dem Großen, Kaiser Ludwig dem Bayern und dem legendären Agilolfinger Theodo herleitete, deren Porträts er zentral in die Mitte des Raumes stellte. Des Weiteren ließ Karl Albrecht neben der Ahnengalerie ein weiteres prächtiges Kabinett zur Aufbewahrung des Hausschatzes errichten, für den bisher kein spezieller Raum zur Verfügung stand. Seit dem Bau der Alten Schatzkammer unter Prinzregent Luitpold 1897 beherbergt dieser Raum bis heute das Porzellankabinett. Somit dienen alle durch die Hofarchitekten Joseph Effner und François de Cuvilliés errichteten Bauten einzig der Verherrlichung seines Hauses und der Erlangung der Kaiserkrone, was Karl Albrecht 1742 schließlich auch gelang. Als Künstler beteiligt waren neben dem bereits erwähnten Johann Baptist Zimmermann auch Joachim Dietrich und Wenzeslaus Miroffsky. Die zweigeschossige Außenfassade der Grünen Galerie mit sieben Rundbogenfenstern im Königsbauhof ist ein Meisterwerk von Cuvilliés von 1730.[19] Im Januar 1745 starb Karl Albrecht als Kaiser Karl VII. in der Residenz, die somit für kurze Zeit auch Kaiserschloss war.[20]

Karl Albrechts Sohn Kurfürst Maximilian III. Joseph (reg. 1745–1777) hatte jeglichen Ansprüchen auf die Kaiserkrone entsagt, was sich in den von François de Cuvilliés und Johann Baptist Gunetzrhainer eingerichteten Kurfürstenzimmern widerspiegelt. Diese Wohnräume wurden über dem Antiquarium wo sich bis dato die Hofbibliothek befunden hatte, im Stil des Spätrokoko gestaltet.

Klassizistische Erweiterungen

Mit der Erhebung Bayerns zum Königreich 1806 und den zu Beginn des 19. Jahrhunderts vorgenommenen großen städtebaulichen Veränderungen Münchens wurden die bis dato wenig repräsentativen, nicht sichtbaren Teile der Residenz freigelegt. Dieser zum Teil einer Residenz unwürdige Zustand hatte bereits Hofarchitekten wie François de Cuvilliés noch zu Zeiten Maximilian III. Josephs zu großzügigen Ausbauplänen veranlasst, die jedoch wegen der leeren Staatskassen nicht verwirklicht wurden. Geplant war nach einem Entwurf von 1764/1765 unter anderem ein großer neuer Flügel an der Ostseite der Residenz. Auch unter dem Nachfolger Karl Theodor (reg. 1777–1799) entstand lediglich an der Nordseite des Hofgartens die 1780/1781 erbaute Churfürstliche Galerie durch den Münchener Oberhofbaumeister Karl Albert von Lespilliez.

König Max I. Joseph (reg. 1799–1825) begnügte sich zunächst wiederum mit der Neueinrichtung von Gemächern anstelle des Kaisersaals und einer Modernisierung des Herkulessaals (des heutigen Max-Joseph-Saals), außerdem ließ er die Staatsratszimmer zwischen Hartschiersaal und den Steinzimmern einrichten.[21] Dabei entstand an der Nordwestseite beim Hofgartentor durch Charles Pierre Puille und Andreas Gärtner eine neue Fassade mit konsolgetragenen Fensterbänken und Architraven auf glattem Mauerwerk im in Frankreich damals üblichen Stil italienischer Renaissance, welche später dem Festsaalbau weichen musste. Im Vergleich zu ihrem Mann hatte Königin Karoline, die hier die Beletage bewohnte, ein größeres Repräsentationsbedürfnis, das sich auch im Umbau der Münchener Residenz zeigte. Max Joseph dagegen, der einen eher bürgerlichen Lebensstil bevorzugte, wohnte im Mezzanin, nahe seiner Kinder. Die Charlottenzimmer wurden dann zu Beginn des 19. Jahrhunderts im Stil des Empire für eine Tochter Max Josephs dekoriert. Des Weiteren ließ der König dann zwischen 1811 und 1818 südlich des Residenztheaters anstelle des 1802 abgebrochenen Franziskanerklosters das Königliche Hof- und Nationaltheater vor dem späteren Max-Joseph-Platz nach Plänen von Karl von Fischer errichten.[22] Nach der Neugestaltung dieses Platzes an der Südseite begann 1816 mit den Planungen für den Odeonsplatz auch der nordwestliche Zugang zur Residenz zunehmend repräsentativer zu werden. Hier entstand das Hofgartentor, Leo von Klenzes erstes Werk in München (1816/1817), es bildet den Einlass in den Hofgarten auf der Achse der Brienner Straße. Erst ab 1817 wurden dann, zunächst für die Marstallgebäude, die Bauarbeiten aufgenommen, die bald aus der Residenz einen der größten Stadtpaläste machen sollten. Bereits ab 1801 war allerdings an der Ostseite des Hofgartens die gewaltige Hofgartenkaserne entstanden, die gut hundert Jahre später dem Armeemuseum (heutige Staatskanzlei) weichen musste.

Den heutigen Umfang erreichte die Anlage zwischen 1825 und 1842 unter König Ludwig I. (reg. 1825–1848) mit den von Leo von Klenze im Stil des Klassizismus errichteten Flügeln des Königsbaus und des Festsaalbaus sowie der Allerheiligen-Hofkirche.[23] Mit den Erweiterungsbauten entstanden zahlreiche weitere Raumfluchten.

Die Bayreuther Festspiele oder Richard-Wagner-Festspiele sind ein Musiktheaterfestival, das den zehn letzten Opern Richard Wagners (1813–1883) gewidmet ist. Das Festival findet seit 1876 mit Unterbrechungen, seit 1951 alljährlich im eigens dafür vom Komponisten gemeinsam mit dem Architekten Otto Brückwald (1841–1917) geschaffenen Festspielhaus auf dem Grünen Hügel in Bayreuth statt. Die Festspiele dauern in der Regel vom 25. Juli bis 28. August. Leiterin ist Katharina Wagner, kaufmännischer Geschäftsführer Ulrich Jagels.

Bavaria

Bavaria

German half-timbered street

German half-timbered street

Germany

Germany

International cities

International cities

European city

European city

Medieval cities in Europe

Medieval cities in Europe

Rothenburg ob der Tauber ist eine mittelfränkische Kleinstadt im Landkreis Ansbach in Bayern, die an der Grenze zu Baden-Württemberg liegt. Sie ist Teil der Metropolregion Nürnberg.

Mit der weitgehend erhaltenen mittelalterlichen Altstadt ist die Große Kreisstadt Rothenburg eine weltbekannte Sehenswürdigkeit mit vielen Baudenkmälern und Kulturgütern. Herausragend an der Altstadt ist, dass sie sehr ursprünglich wirkt, da trotz der Kriegszerstörungen von 1945 und des schlichten, unauffälligen Wiederaufbaus praktisch keine modernistischen Brüche erkennbar sind. Der historische Stadtkern ist von einer begehbaren Stadtbefestigung umgeben und in die weitgehend unverbaute Landschaft des Flusstals der Tauber eingebettet. Es wird seit Jahrzehnten versucht, diese Ursprünglichkeit weitestgehend zu erhalten. Zudem ist Rothenburg für mehrere Museen bekannt, etwa das Kriminalmuseum, das RothenburgMuseum (bis 2019 Reichsstadtmuseum), das Handwerkerhaus und das Weihnachtsmuseum von Käthe Wohlfahrt. Zu den überregional bekannten Veranstaltungen gehören der Meistertrunk (Kulturerbe seit 2016), die Reichsstadttage, der Weihnachtsmarkt und das Taubertal-Festival.

Von 1274 bis 1803 war Rothenburg eine Reichsstadt. Nach dem Dreißigjährigen Krieg verlor die Stadt an Bedeutung. Sie blieb zwar das Zentrum eines ausgedehnten Landgebiets und ein kultureller Mittelpunkt, entwickelte sich aber nur allmählich weiter, wodurch das alte Stadtbild überwiegend erhalten blieb. Im 19. Jahrhundert „versteinerte“ die Stadt nicht zuletzt wegen ihrer Grenzlage zu Württemberg. Ansätze zur Industrialisierung waren vorhanden, aber ein Eisenbahnanschluss fehlte bis 1881. Rothenburg galt bereits vor dem Zweiten Weltkrieg als bedeutender Zielort des Tourismus in Deutschland. Nach Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg wurden nur die wichtigsten Bauten originalgetreu wiederaufgebaut. Doch durch ein geschicktes, einmaliges Konzept erfüllte der Wiederaufbau der 1950er und 1960er Jahre sowohl die Ansprüche des Denkmalschutzes wie auch des modernen Wohnens. Ein Besucher wird die nach 1945 entstandenen Gebäude erst auf den zweiten Blick erkennen, obwohl sie keineswegs romantisierend-kitschig wirken. Ab 1950 wurde die Stadt zu einem der Höhepunkte an der Romantischen Straße, der ersten Ferienstraße Deutschlands. Bis 1972 war sie kreisfrei und Sitz des gleichnamigen Landkreises. Stadt und Landkreis kamen dann zum Landkreis Ansbach und Rothenburg wurde zur Großen Kreisstadt mit gewissen Selbstverwaltungsrechten erhoben.

Würzburg (bis ins 19. Jahrhundert auch Wirzburg geschrieben; latinisiert Herbipolis), ist eine kreisfreie Stadt in Bayern (Bezirk Unterfranken). Die Stadt ist Sitz der Regierung von Unterfranken und des Landratsamtes Würzburg, wichtiger Schul- und Universitätsstandort sowie (seit 742) Sitz des gleichnamigen Bistums und damit geistlicher Mittelpunkt Mainfrankens.

Mit rund 127.000 Einwohnern ist die Großstadt am Main die siebtgrößte Stadt in Bayern, nach München, Nürnberg, Augsburg, Regensburg, Ingolstadt und Fürth. Im Jahr 2000 lag Würzburg noch an vierter Stelle, aber im Gegensatz zu den meisten größeren Städten Bayerns nahm die Einwohnerzahl seitdem ab. Würzburg ist seit 2018 eines der drei neu geschaffenen Regionalzentren des Freistaates Bayern.[3]

Im Jahr 704 wurde Würzburg erstmals als Befestigungsanlage „Virteburh“[4] urkundlich („in castello Virteburh“) erwähnt.[5] Bereits im Mittelalter war die Stadt ein bedeutendes wirtschaftliches, geistliches und hoheitliches Zentrum. Bis zur Industriellen Revolution blieb die überregionale Bedeutung hoch. Es entstand ein eindrucksvolles Stadtbild, vergleichbar mit herausragenden mitteleuropäischen Altstädten wie Krakau. Dieses wurde im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigt, insbesondere durch den Bombenangriff am 16. März 1945. Beim Wiederaufbau wurden bedeutende Einzeldenkmäler wie die meisten Kirchen der Altstadt äußerlich rekonstruiert, jedoch nur wenige Bürgerhaus-Ensembles und Traditionsinseln. Die ebenfalls im Krieg teilweise schwer beschädigte und anschließend restaurierte Würzburger Residenz mit Hofgarten und Residenzplatz wurde 1981 in das UNESCO-Weltkulturerbe aufgenommen. Sie war nach dem Aachener Dom und zusammen mit dem Speyerer Dom das dritte deutsche Bauwerk auf der Liste.

Mit der Julius-Maximilians-Universität, die in der Tradition der 1402 gegründeten Hohen Schule zu Würzburg steht und damit die älteste Universität Bayerns ist, zählt die Stadt zu den klassischen deutschen Universitätsstädten. Die Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt und die 1797 gegründete Hochschule für Musik Würzburg sind weitere akademische Einrichtungen. 35.600 Studenten (Stand Wintersemester 2017/18) und weitere Hochschulangehörige prägen das städtische Leben.

Sport

Sport

Ski vacation

Ski vacation

Museum

Museum

Education and Research

Education and Research

Bremen

Bremen

Hand in Hand

Hand in Hand

Lower Saxony

Lower Saxony

Saarland

Saarland

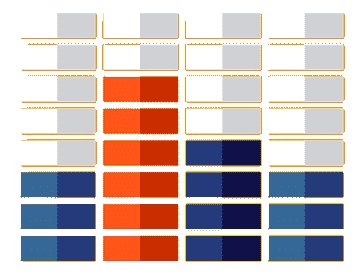

Music charts

Music charts

Music

Music

Performing Arts

Performing Arts

World Heritage

World Heritage