漢德百科全書 | 汉德百科全书

Review

Review

1886年,美会的蓝华德医生在北京崇文门的孝顺胡同开设了一家小型眼科诊所。该诊所的英文名称为美以美会医院”(The Peking Methodist Hospital),中文名称为“同仁医院”。

“同仁”的意思是“自由与博爱,平等对待所有人”。

同仁医院成立之初,这座建筑简陋而古老,但医疗设备和设施一应俱全。当时,百姓使用中医来治疗眼疾,而这个诊所提供的是西药,这无疑是一个新事物。

同仁医院

同仁医院

1899年,美国医生霍普金斯·贺庆代表家人捐赠了一笔巨款,将同仁医院迁至东交民巷东口进行扩建。

由于义和团运动的爆发,购买的建筑材料被烧毁,新院子的建设被阻碍。 《辛丑条约》签署后,新院落的建设重新开始,霍普金斯·贺庆于1902年1月成为院长。

同仁医院中楼

同仁医院中楼

1903年,新的同仁医院建成并投入使用。英文名称更改为霍普金斯医院,但中文名称保留。

得益于霍普金斯一家的慷慨捐助,同仁医院不仅扩大了眼科,还建立了内科,外科,X射线和化验室,形成了综合医院的雏形。

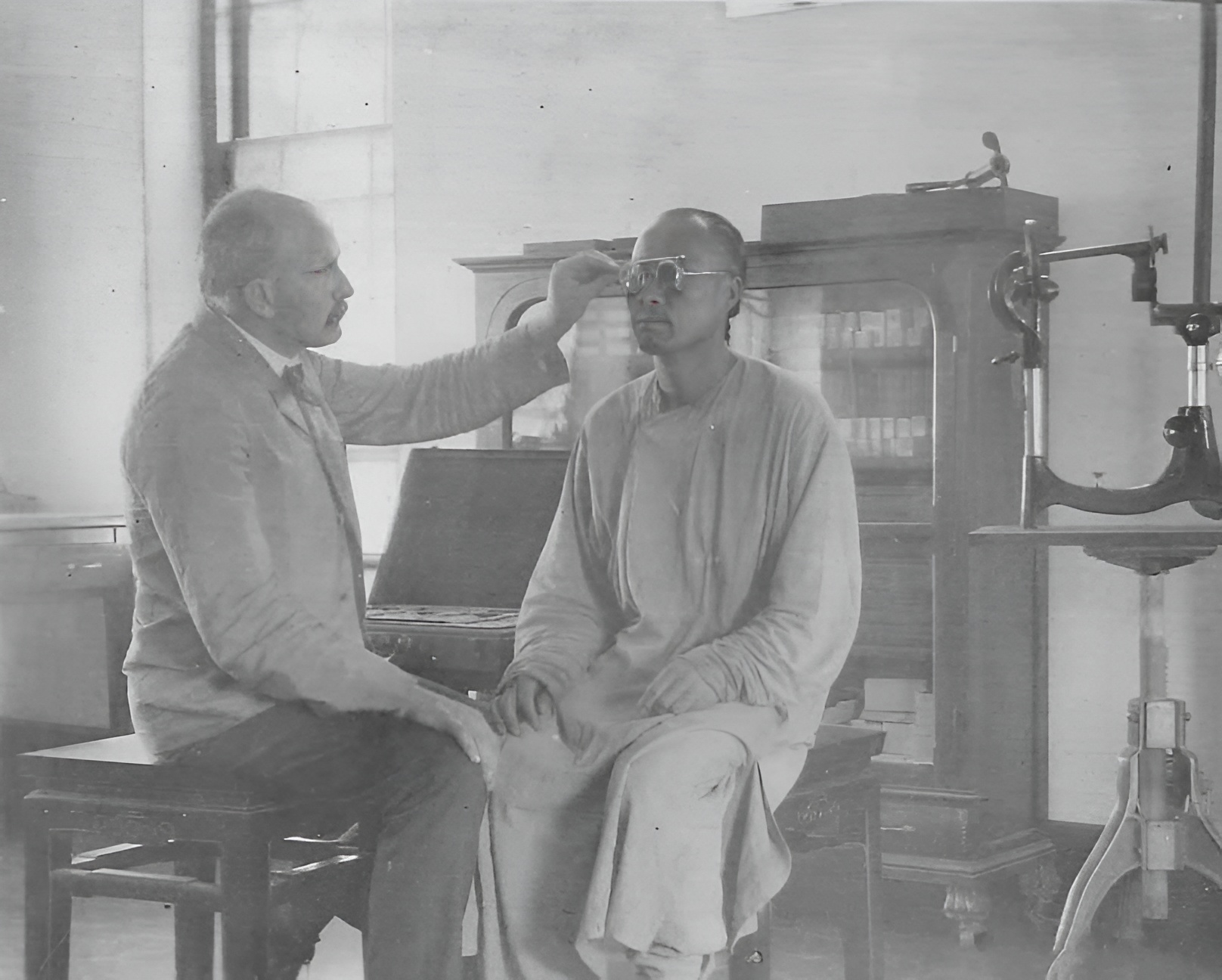

霍普金斯·贺庆检查病人的眼睛

霍普金斯·贺庆检查病人的眼睛

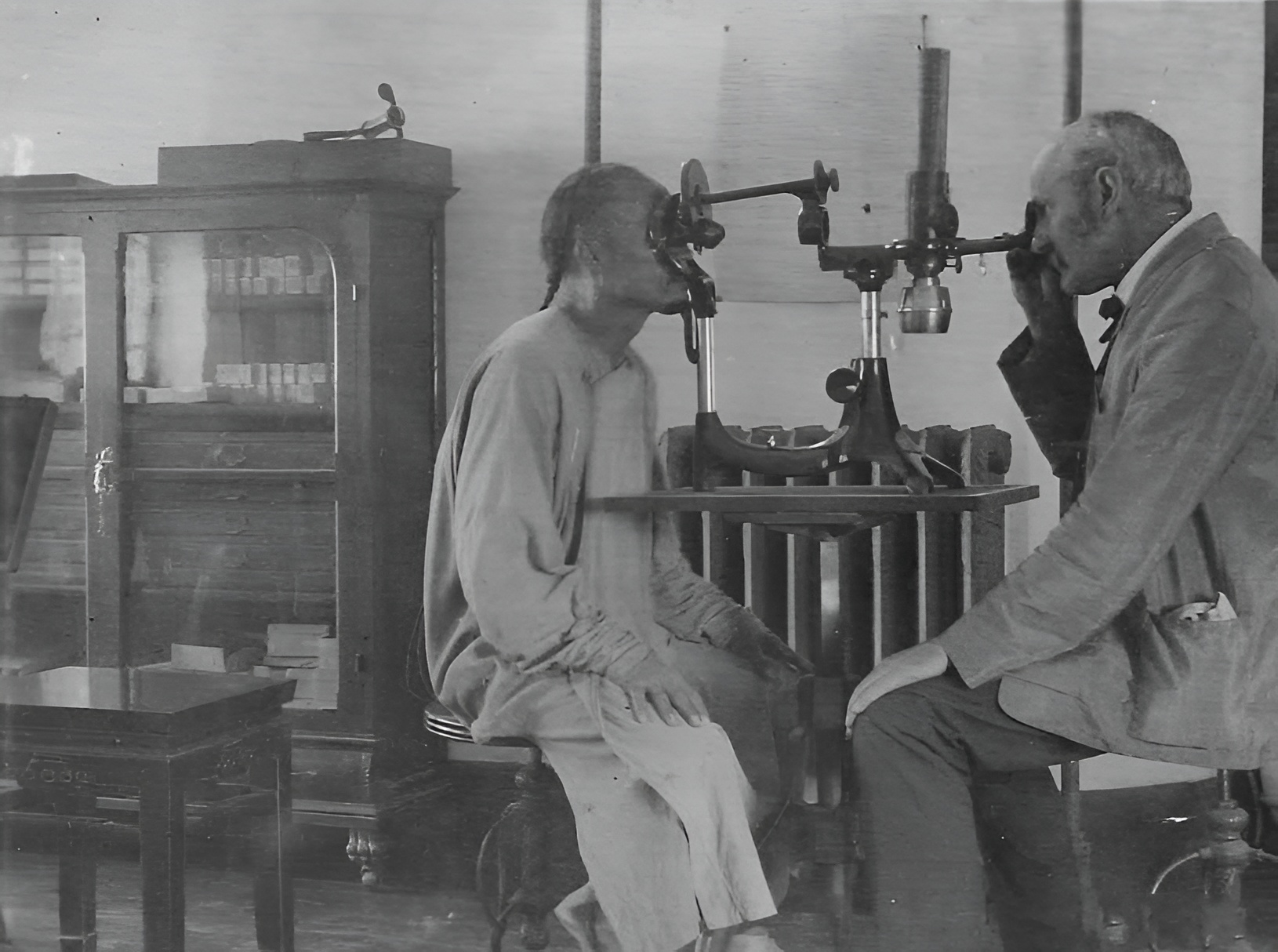

院长霍普金斯·贺庆本人是一位有15年医疗经验的眼科医生。在处理医院事务的同时,他坚持出诊为患者治疗眼部疾病,并享有良好的声誉。从照片中,他当时使用的检查设备非常现代化。

贺庆在1902-1926年和1935-1940年两次出任院长,共30年。在他的领导下,同仁医院的眼科逐渐发展成为全国一流的眼科。

霍普金斯检查病人的眼睛。

霍普金斯检查病人的眼睛。

在同仁医院成立之初,同仁医院只为男性服务。它不仅为富人服务,而且还经常为偏远山区的农民提供免费救治。

根据医院的记录,专家“特殊号”的第一次就诊为2元,第二次就诊为1元。只要有专家的签名,药品和检查的费用就会比普通医生高出几倍。

病房按不同级别收费:一等八元,二等三元,三等一元五角,四等八角。

清末,中国还没有自己的镜片研磨技术。想要戴眼镜的患者必须从美国订购镜片。为了满足患者的需求。

于是,同仁医院于1906年建立了小型镜磨室,并在镜磨室培训了第一代学徒——刘明斋,常德海和孙琢良,后来,这些学徒成为了华北镜业的先驱。

1910年,磨镜室扩大为制镜部门,从而结束了进口眼镜片的历史。

随着医院声誉的不断提高,所有从其他地方来北京就医的患者都只有向拉车的车夫请教,车夫都会主动介绍同仁医院。

后来,这家医院发展成为现在的北京同仁医院。

北京外国语大学建校70周年之际,2011年9月9日,北京外国语大学1949级校友马耀徽、郭健、闻林、韩敦琦、宋以敏五位校友向母校赠送了主题为“从延安到北京”的校史写意组画。组画创作者为伍佩衔。

六幅画分别描绘了北外校门在延安抗大、华北联大外国语学院、御河桥校区、鲍家街校区、1959年西三环校区和现在六个时期学校的不同样貌。

【一九四三年 清凉山俄文学校】

一九四一年三月延安中国人民抗日军政大学第三分校根据中央军委指示成立俄文队。七月由俄文一、二、三队组成俄文大队,共三百余人。十二月杭大三分校改为延安军事学院。朱总司令指示俄文科:“培养学生成为通晓俄语,能会话、能实际运用的军事翻译人才。”

一九四二年五月中央军委决定,俄文科单独建校,改名军委俄文学校,由军委编译局领导。

一九四三年俄文学校师生“自己动手、丰衣足食”开展生产运动,生产粮、菜、副食,办木、铁、机械、美工工厂,以及运输社、照相馆……以营业收入补充学校经费。十月,校址迁至延安清凉山北麓丁泉砭。

一九四四年六月,俄文学校增设英文系,改名为外国语学校。军委副主席周恩来亲临开学典礼。九月周副主席再次来校作报告,又一次指出,为迎接抗战胜利必须加强外交人员的培养。他指出,新中国要有自己的独立外交,完全独立自主,不亢不卑,具有新的风格和伟人的气魄。站起来的中国人民,要挺起腰杆面对世界讲话。他强调,学校不仅要培养军事翻译,还要培养新中国的外交人才。

【一九四六年华北联合大学外国语学院】

一九四六年六月,原设于晋察冀军政干部学校的外语干部训练班转入华北联合大学,与该校外文系一起成立华北联合大学外国语学院,校址设在张家口东山坡。

【一九四八年河北外事学校】

一九四八年六月中央决定成立外事学校,校址设在河北获鹿县南海山村。华北联大外国语学院英文系转入外事学校,浦化人任外事学校校长。

【一九四九年十月一日北京御河桥外国语学校】

一九四九年二月,外事学校迁至北平城内御河桥三号,全校有三个英语班学生约七千人。六月,华北大学二部外文系与外事学校合并,也迁至御河桥三号,改称外国语学校(外校),隶属中央外事组领导。校长是德高望重的浦化人先生。他是我党长期从事地下工作的传奇人物之一。

一九四九年七月,为即将诞生的新中国外交部和相关涉外部门配备干部作准备,开办速成班,学员由党政机关干部和当年大学毕业生选拔,共八十八位。九月底速成班结业,绝大多数分配到新中国外交部,许多位成为我国外交工作的骨干。在外事、学术研究及外语教学方面敬业奉献。

此间,因御河桥校舍(原为日军兵营)容量有限,故在西郊(现西三环北路)华北人民革命大学新辟校园,为创建北京外国语大学奠定了基础。

此后,外国语学校从御河桥校临时校址迁至现今的海淀区西三环北路二号。国务院总理周恩来任命刘仲容先生为院长。

一九四九年九月陆续应聘或调入的教师有:王佐良、吴景荣、程镇球、梁达、孔柯嘉、柯鲁克、伊莎白、葛兰恒、史克、安德斯、米申等。

一九四九年十月一日,御河桥三号北外校门搭起节日松枝彩牌,垂挂着激动人心的标语口号——“洒沸腾热血创立中华人民共和国”,“讲流利外语宣传英雄伟大斗争史”。师生秧歌队在正义路和天安门载歌载舞,千余师生到天安门前参加开国大典。毛泽东在天安门城楼上见到外校师生队伍,高呼“外国语学校的同志们万岁”。

【一九五零年鲍家街北京俄文专修学校】

一九四九年十月一日,北京俄文专修学校正式成立。毛泽东亲自改定并题写校名。学校隶属于中共中央编译局。校址初设在南宽街,后迁至鲍家街廿一号(原醇亲王府)。一九五零年一月,北京俄专正式开课,共有六个班学生。

一九五一年十月一日《俄文教学》创刊,毛泽东亲题刊名,刘少奇、周恩来、朱德、郭沫若分别题词。

一九五五年六月,国务院批准,北京俄专改名为北京俄语学院。

【一九五九年西三环北路北京外国语学院】

一九五九年二月廿一日,根据中央决定,北京俄语学院与北京外国语学院合并,成立新的北京外国语学院。教育部部长杨秀峰出席庆祝大会,强调“认真读书”、“尊师爱生”、“建立稳定的教学秩序”。新院设有英、俄、德、法、西、波、捷、罗等二系八语种和一个留苏预备部。

一九五九年八月廿四日,在周总理和廖承志的倡议下,学院附中的筹建工作完成。招收高一生二百五十余名,九月开学。

一九五九年九月,学院组织编撰的《汉德词典》、《西汉词典》出版。

【二〇一二年北京外国语大学】

一九九四年二月五日国家教委批准北京外国语学院更名为北京外国语大学。

从一九四一年延安抗日军政大学三分校俄文队成立算起,北外已有七十年的历史。为党和国家培养了大批优秀外语人才,取得了一批高水平的科研成果。改革开放以来,学科建设取得突破性进展,成为具有文学、经济学、法学、管理学四大学科门类,培养复合型、复语型高质量外语人才的全国重点外国语大学。

据外文出版发行事业局统计,1967年10月,世界各国以65种文字翻译出版毛泽东著作853种,其中有20个国家的20种文字翻译出版《毛主席语录》,共有35种版本。从1966年10月中宣部批准出口到1967年5月,仅八个月时间,中国国际书店已向全世界117个国家和地区发行了英、法、西班牙、日、俄、德、意、尼泊尔、越南、印度尼西亚、阿拉伯、缅甸、斯瓦希里、波斯等十四种文字的《语录》共80万册。

北京外文局翻译出版的外文《毛主席语录》,从1966年到1972年就用37种文字,印了1008万多册。有英、法、德、西班牙、日、意、缅甸、阿拉伯、斯瓦希里、俄、老挝、阿尔巴尼亚、越南、泰国、孟加拉、印地、葡萄牙、世界语、泰米尔、印度尼西亚、豪萨、乌尔都、波斯、罗马尼亚、挪威、塞尔维亚、波兰、捷克、匈牙利、保加利亚、尼泊尔、朝鲜(平壤语)、蒙古(新蒙文)、希腊、土耳其、菲律宾、普什图等文版。其中英文版从1966年到1972年再版7次,共印了200多万册。这37种文字的《毛主席语录》曾在182个国家和地区发行,几乎遍及全世界。1976年9月13日到21日,在法兰克福举行的第27届国际书展上,展出了用37种文字出版的《毛主席语录》。外文版的《毛主席语录》对外发行直到1979年2月才停止。

不少国家未等我国翻译的该国文字的《毛主席语录》出版,就自己动手翻译出版。据不完全统计,法国、意大利、日本、德国、希腊、荷兰、比利时、丹麦、瑞典、挪威、锡兰、印度、巴基斯坦、叙利亚、老挝、马来西亚、北加里曼丹、刚果(布)、西班牙、芬兰、朝鲜等国家,用英、法、日、西班牙、阿拉伯、希腊、僧伽罗、泰米尔、冰岛、荷兰、挪威、丹麦、瑞典、意大利、弗拉米、阿姆哈拉、马拉雅拉姆、乌尔都、老挝、印地、旁遮普、芬兰、朝鲜、孟加拉等24种文字自行翻译出版了40多种版本的《毛主席语录》。其中法国,早在1966年1月,《前言》还署名“总政治部”的时候,就在巴黎翻译、出版、发行了法文版《毛主席语录》。日本从1966年11月到1967年3月,也是在《毛主席语录》内部发行时期,就翻译出版了4种日文版《毛主席语录》近30万册。瑞典从1967年到1969年,《毛主席语录》共印了6版。

内容

《毛主席语录》内容既有摘自前四卷《毛泽东选集》(截止到毛1949年的作品),也有摘自于1949年以后的毛泽东讲话纪录和发表文章。1949年之后的语录,一部分可在后来1977年出版的《毛泽东选集第五卷》中找到参考。因为毛泽东在《语录》定稿后还经常有新言论发布,部分版本的《语录》预留了空白页供人手写增补“最新最高指示”。

两个版本均分33个专题如下:

| 语录数量 | 标题 | |

|---|---|---|

| 1 | 13 | 共产党 |

| 2 | 22 | 阶级和阶级斗争 |

| 3 | 28 | 社会主义和共产主义 |

| 4 | 16 | 正确处理人民内部矛盾 |

| 5 | 21 | 战争与和平 |

| 6 | 10 | 帝国主义和一切反动派都是纸老虎 |

| 7 | 10 | 敢于斗争,敢于胜利 |

| 8 | 10 | 人民战争 |

| 9 | 8 | 人民军队 |

| 10 | 14 | 党委领导 |

| 11 | 22 | 群众路线 |

| 12 | 21 | 政治工作 |

| 13 | 7 | 官兵关系 |

| 14 | 6 | 军民关系 |

| 15 | 8 | 三大民主 |

| 16 | 9 | 教育和训练 |

| 17 | 9 | 为人民服务 |

| 18 | 7 | 爱国主义和国际主义 |

| 19 | 8 | 革命英雄主义 |

| 20 | 8 | 勤俭建国 |

| 21 | 13 | 自力更生,艰苦奋斗 |

| 22 | 41 | 思想方法和工作方法 |

| 23 | 9 | 调查研究 |

| 24 | 15 | 纠正错误思想(1965版标题为“思想意识修养”) |

| 25 | 5 | 团结 |

| 26 | 5 | 纪律 |

| 27 | 15 | 批评和自我批评 |

| 28 | 18 | 共产党员 |

| 29 | 11 | 干部 |

| 30 | 7 | 青年 |

| 31 | 7 | 妇女 |

| 32 | 8 | 文化艺术 |

| 33 | 16 | 学习 |

北京大学医学部(简称北医)位于学府林立的首都北京海淀区学院路,其前身是国立北京医学专门学校,创建于1912年10月26日,是中国政府教育部依靠中国自己的力量开办的第一所专门传授西方医学的国立学校。

1903年,清朝政府在京师大学堂设立医学实业馆,1904年,医学实业馆改称医学馆,迁入和平门外八角琉璃井由兴胜寺庙宇改建的馆舍,1907年停办。1910年,此馆舍被施医总局(当时的卫生部门)买去,为日后创立国立北京医学专门学校提供了条件。

1911年,辛亥革命一举推翻了清王朝,建立了中华民国,在当时向西方学习的风潮下,西医在中国的地位,有了明显的变化。1912年9月,中华民国教育部电召从日本留学归来正在筹建浙江省立医学专门学校的杭州人汤尔和到京,筹划创立医学校事宜。教育部以价银10,000两购买了已经停办的医学馆馆舍,划拨给国立北京医学专门学校使用,10月16日,中华民国教育部任命组织学教授汤尔和先生为北京医学专门学校校长,至此,中国第一所国立西医学校正式诞生。当时教职工9人,首批学生72人。

在此后的年代里,中国社会动荡不安,学校发展极尽艰辛。到了二十世纪三、四十年代,学校一度名为北平大学医学院,曾并入北京大学。 1946年7月,北京大学在北平复员,胡适任校长。在抗日战争时期,艰难发展的当时为北平临时大学补习班第六分班连同附属医院一同并入北京大学,成为北京大学医学院。院长先后为解剖学教授马文昭先生、生理学教授沈钧淇先生和皮肤科学教授胡传揆先生。胡传揆教授任医学院院长同时,还任医学院附属医院(亦称北大医院)院长。从此,学校作为北京大学的一部分,开始了新的历程。

1952年,全国教育院系调整,北京大学医学院脱离北京大学,独立建院名为北京医学院,院长为胡传揆教授。直属中央卫生部领导,办学经费由中央财政部转中央卫生部拨付。北医校址迁至今日的海淀区学院路38号,由此,医学院开始了较大的发展。

1959年被国家确定为全国十六所重点院校之一。 1984经国务院批准,在全国重点建设10所大学,北京医学院是唯一的一所医科学校,院长为医学教育专家马旭研究员。

1985年更名为北京医科大学,运动医学专家曲绵域教授任校长。

进入九十年代中期,中国政府确立了教育发展改革纲要,明确提出“211工程”,即重点建设若干所大学,使之接近或达到或超过世界一流水平。1996年8月28日,北京医科大学正式通过了国家首批“211工程”建设项目的论证,再次成为中国政府重点支持的医科大学。从1991年至2000年4月,校长为血液病学专家王德炳教授。

2000年4月3日,北京医科大学与北京大学正式合并,组建新的北京大学。2000年5月4日,北京医科大学正式更名为北京大学医学部,中国科学院院士、病生理专家韩启德教授出任北京大学常务副校长并兼任医学部的主任。

经过九十多年的建设与发展,北医形成了“勤奋、严谨、求实、创新”的学风和“坚定正确的政治方向,严谨求实的治学态度,热忱献身的服务精神”的校风。

今日的北医,这所由中国政府创立的第一所医学院校,在国家的大力支持下,正大鹏展翅,实现她自己的最高目标:尽其所能,为了人类健康事业的发展,创造世界一流的医学教育事业。

(Quelle:版权所有:北京大学医学部)

京张铁路是第一条由中国人自行设计建造的铁路,位于中国北京市和河北省张家口市境内。本线由直隶总督袁世凯和会办大臣胡燏棻于1905年上奏请求筹办,并于当年开始修建,由詹天佑担任总工程师。在修造过程中,詹天佑采用“人”字形线路的方式缩短八达岭隧道的修造长度,并在开凿八达岭隧道的过程中利用竖井加大工作面,加快工程进度。

1909年,京张铁路正式通车,全线从丰台柳村为起点,经关沟至张家口站,全长201.2公里,共建造14个车站、4条隧道和125座桥梁。1912年,京张铁路关沟段新建4座会让站。1916年,京张铁路被并入京绥铁路中,并于中华人民共和国成立后被并入京包铁路。

此后,由于北京市内交通运行需要,北京市五环内的京张铁路几乎全部被拆除。1995年,原西直门站站房被列为北京市文物保护单位。2013年,京张铁路南口至八达岭段被列为全国重点文物保护单位。2016年,为配合京张城际铁路建设,北京市五环内的京张铁路剩余部分全部被拆除。

傅吾康在完成了博士学位和在骑兵团服役一年后,傅吾康实现了他长期以来想去中国的愿望。在北京,他在那里的中德学院(Deutschland-Institut)找到了一份秘书工作。该学院成立于1931年,旨在促进中德文化交流。

从1937年秋到二战结束初期,傅吾康负责学院的各种内部事务,包括主讲德语课程和编辑《研究与进步》(Forschungen und Fortschritte)(又名《中德学志》,该杂志于1938至1945年出版)。在这些年里他与许多中国人,特别是中国学者,建立了很多联系;同时,他也与在中国的汉学家保持了活跃的交流,包括罗越(Max Loehr)(1903-1988)、艾克(Gustav Ecke)(1896-1971)和霍福民(Alfred Hoffmann)(1911-1997)。许多这些联系对他最终后来在德国的学术生涯产生了关键性的影响。

在他的自传中,傅吾康特别强调了汉学家和通古斯学家福华德(Walter Fuchs)(1902-1979)的重要影响。这位学者从1940年起在中德学院与他共事。尤其令傅吾康难忘并受益匪浅的是,福华德定期邀请德国汉学家参加某种汉学研讨会。福华德也是傅吾康早期汉学研究的推动者。傅吾康在他的回忆录中写道:

“我从1940年到1945年所有初期的汉学著作都是在福华德的影响下完成的。没有他的鼓励和帮助,我不可能获得很多文献知识和拥有自己的藏书。”

(来源:傅吾康,《为中国着迷》,第一部分:1912-1950,波鸿1995年,第83页)

汉学家福华德与艾克在北京(1938年) ©版权不明

对于傅吾康和福华德来说,中德学院充当了一种与政治无关的避难所。在那里,即使战争开始后,许多事情仍然如往常一样继续进行。他们设法使学院在很大程度上免受纳粹的影响。傅吾康表示:

“ 福华德确保了与前一年新配备官员的德国驻京使馆的和谐合作。德国当局并未关注中德学院的内部事务。被纳粹禁止的书籍被放置在学院图书馆的特别区域。在1940年末印刷的德语书籍目录中,禁书书目被印在一页单独的纸张上。这页书单可以根据书籍目录的收件人放入或取出。”

(来源:傅吾康,《为中国着迷》,第一部分:1912-1950,波鸿1995年,第111页)

在第二次世界大战结束前不久,傅吾康与中国人胡隽吟(1910-1988)结婚。胡隽吟任中德学院的编辑和翻译,傅吾康自1939年起就因为她的工作认识她。如果提前结婚会危及傅吾康在中德学院的职位,因为与中国女性的联姻不被纳粹政权接受。

第二次世界大战结束后,德国不再向中德学院提供财政资源,因此所有职员都被解雇。傅吾康和他的妻子最初依靠他们的积蓄生活,然后依靠傅吾康在辅仁大学的教学工作和胡隽吟作为城市孤儿院院长的收入。通过他岳父的举荐,傅吾康于1946年9月在成都的华西协合大学和四川大学获得了教学工作。1948年10月,他被著名的北京大学聘为教授。然而,政治发展最终使他无法留在中国。共产党在与国民党的内战中取得了胜利,并于1949年10月宣布中华人民共和国成立,这意味着几乎所有西方公民都必须离开中国。幸运的是,傅吾康在1950年被任命为汉堡大学汉学教授。

就像傅吾康后来经常回忆的,这十三年在中国的经历对他个人产生了关键影响。正如他的自传标题所恰当描述的那样——从此他余生都“ 为中国着迷”(德语:“Im Banne Chinas”)。如果我们相信他对自己的描述,那么自那时起他就从主体上将自己视为中国人,并与他德国家乡产生了疏远。

Medical, Pharmaceutical, Rehabilitation

Medical, Pharmaceutical, Rehabilitation

Transport and traffic

Transport and traffic

History

History