日本の百科事典

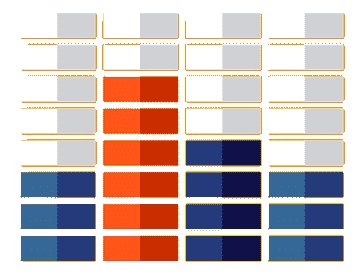

Japan

Japan

Argentina

Argentina

Australia

Australia

Brazil

Brazil

China

China

Germany

Germany

England

England

European Union

European Union

France

France

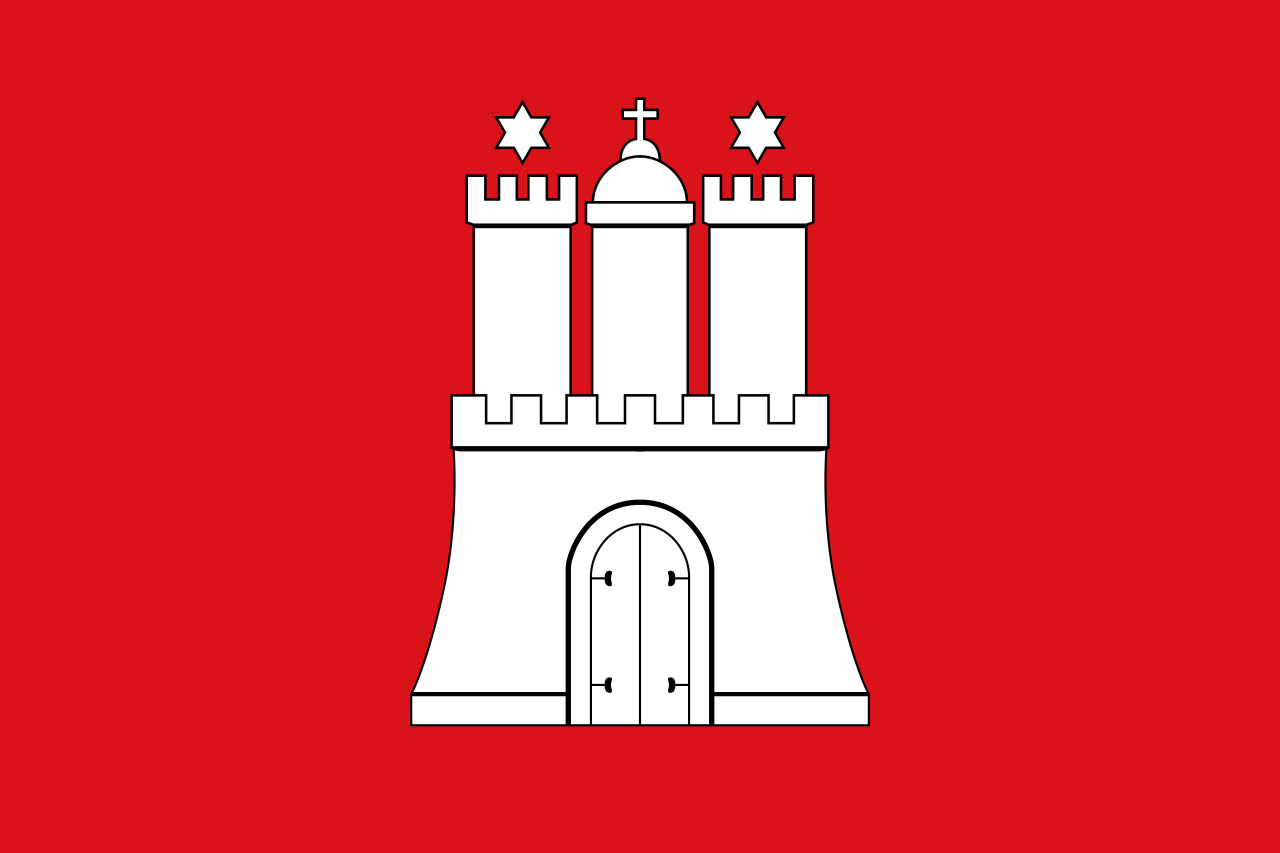

Hamburg

Hamburg

Hand in Hand

Hand in Hand

India

India

Indonesia

Indonesia

Italy

Italy

Japan

Japan

Canada

Canada

Mexico

Mexico

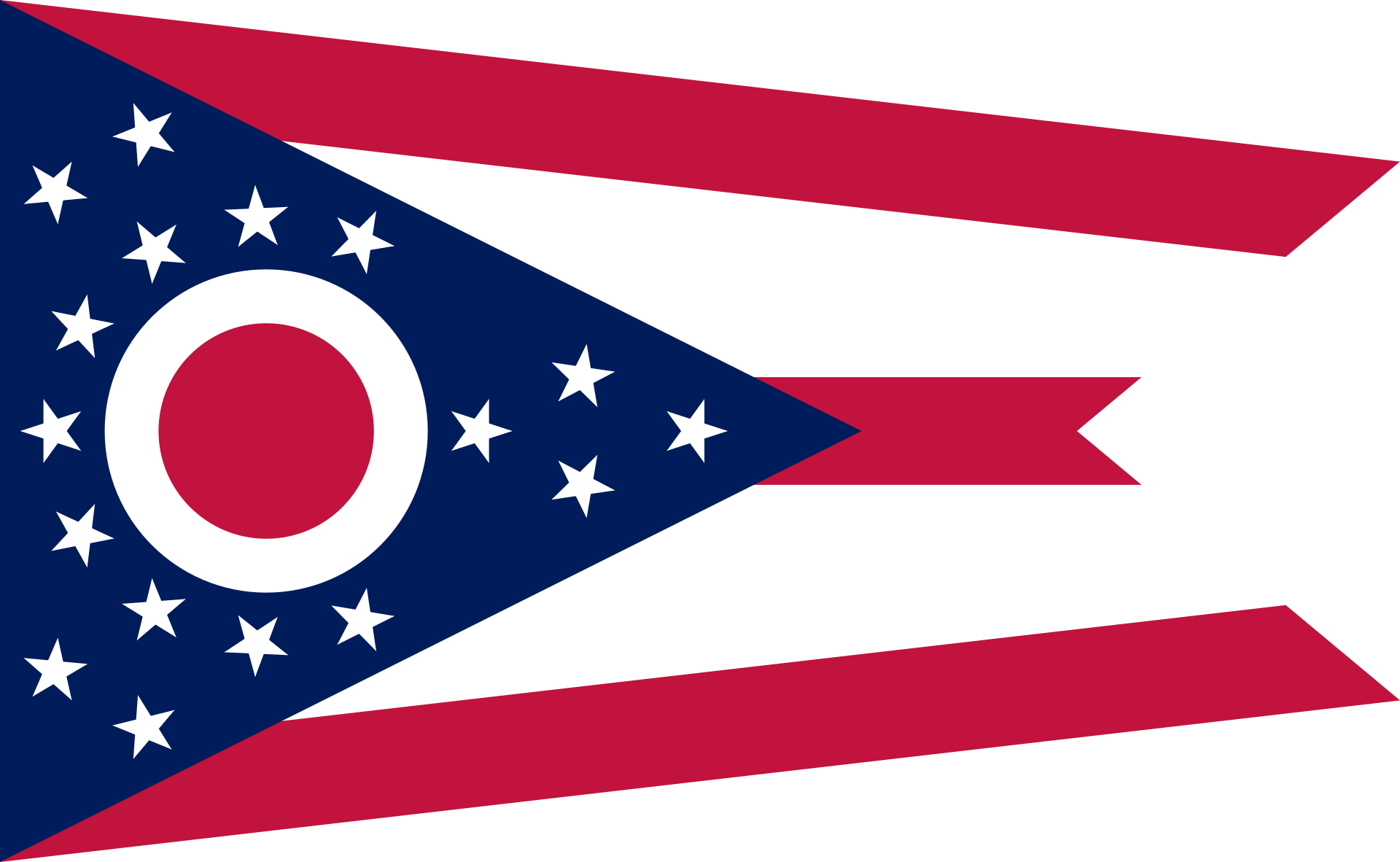

Ohio-OH

Ohio-OH

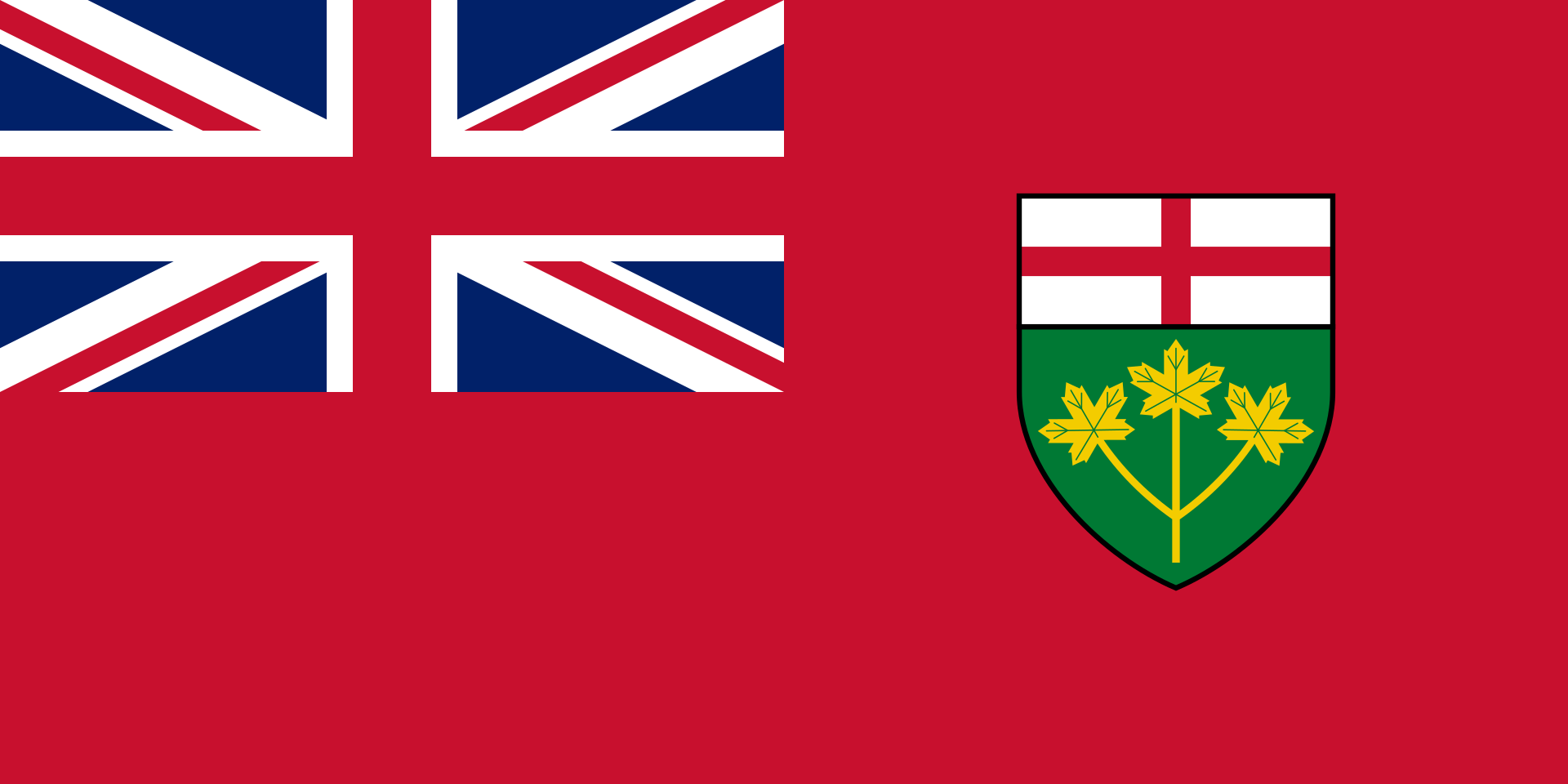

Ontario-ON

Ontario-ON

Party and government

Party and government

Party and government

Party and government

Group of the twenty most important industrial and emerging countries

Group of the twenty most important industrial and emerging countries

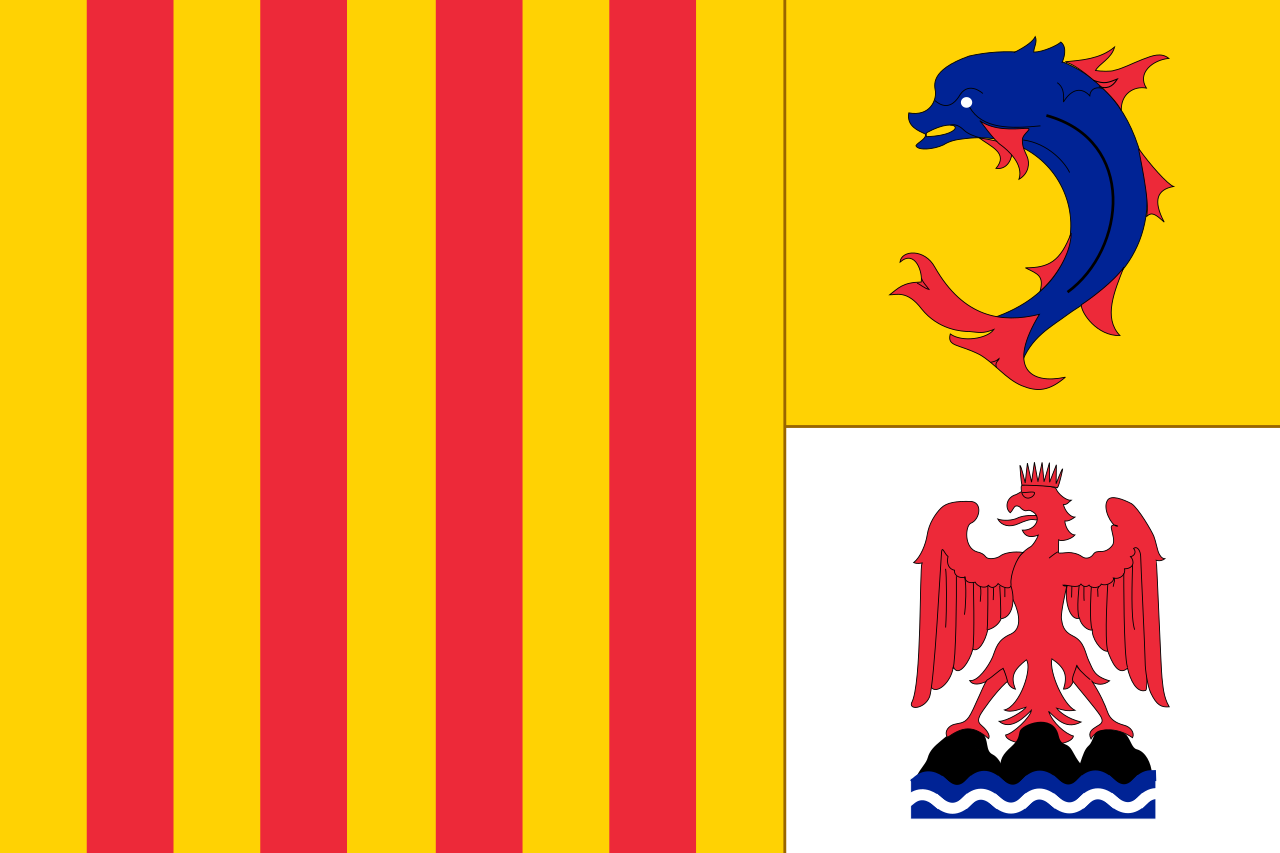

Provence-Alpes-Côte d´Azur

Provence-Alpes-Côte d´Azur

Queensland-QLD

Queensland-QLD

Republic of Korea

Republic of Korea

Russia

Russia

Saudi Arabia

Saudi Arabia

South Africa

South Africa

Turkey

Turkey

United States

United States

United Kingdom

United Kingdom

Washington, D.C.

Washington, D.C.

Zhejiang Sheng-ZJ

Zhejiang Sheng-ZJ

G20(ジートゥエンティ)は、"Group of Twenty"の略で、主要国首脳会議(G7)に参加する7か国、EU、ロシア、および新興国11か国の計20か国・地域からなるグループである。

構成国・地域は、アメリカ合衆国、イギリス、フランス、ドイツ、日本、イタリア、カナダ、EU、ロシア、中華人民共和国、インド、ブラジル、メキシコ、南アフリカ共和国、オーストラリア、大韓民国、インドネシア、サウジアラビア、トルコ、アルゼンチンである。20か国・地域首脳会合(G20首脳会合)および20か国・地域財務大臣・中央銀行総裁会議(G20財務相・中央銀行総裁会議)を開催している。主要20か国・地域[1][2]とも言い、日本の放送局であるNHKでは、先進国会合であるG7と区別して、先進国に新興国を加えた主要20か国[3]と表現している。

京都市(きょうとし  地元発音)は、京都府南部に位置する市。京都府の府庁所在地で政令指定都市。

地元発音)は、京都府南部に位置する市。京都府の府庁所在地で政令指定都市。

日本の市では8番目の人口を有する(都区部を除く)。市内には794年(延暦13年)の遷都から、1869年(明治2年)の東京奠都までの1000年以上にわたって日本の首都として平安京が置かれていたため、「古都」と呼ばれる。

市域は令制国でいうと山城国葛野郡・愛宕郡・紀伊郡の全域、山城国宇治郡・乙訓郡と丹波国桑田郡の一部、さらに山城国久世郡・綴喜郡にもくい込んでいる[* 1]。

京都府最大の都市であり、府の人口の56.7%を占める(2021年12月1日)。都道府県全体の人口の過半数を占める都市は、東京23区を一つの都市として考えない場合は全国で京都市のみである。都市圏としては、京都府・滋賀県などに広がる京都都市圏[1] および京滋の中核であるとともに、大阪市を中心とした京阪神都市圏(近畿大都市圏)の一角を担う。都市雇用圏の基準では、京都都市圏の人口は280万人で京都府より多く、東京都市圏、大阪都市圏、名古屋都市圏に次ぐ日本第4位の規模である[* 2]。

794年(延暦13年)に日本の首都になった平安京を基礎とする都市で、明治天皇が東京に行幸するまでの約1080年に渡って皇室および公家が集住したため「千年の都」との雅称で呼ばれる(首都に関する議論は「日本の首都」を参照)。平安時代、室町時代の室町幕府期には日本の政治が執り行われた唯一の中心地であり、鎌倉時代、室町時代の中の戦国時代、安土桃山時代、江戸時代の幕末期などにおいても、日本の政治の中心の一つとして大きな役割を果たした。

平安時代から江戸時代前期までは日本最大の都市であり、その市街地は「京中」、鎌倉時代以降は「洛中」と呼ばれ、都市としては「京」「京の都」「京都」と呼ばれた。江戸時代には三都(江戸・大坂・京)、明治期には三市(東京市・大阪市・京都市)、大正期以降は六大都市(東京市・横浜市・名古屋市・京都市・大阪市・神戸市)の各々の一角を占め、戦後には政令指定都市になった。このような中で都市生活者向けの商工業が発達し、特に国内流通が活発化した江戸時代には、全国に製品を出荷する工業都市となる一方、数々の技術者を各地の藩の要請に従って派遣した。その伝統は現在も伝統工芸として残るのみならず、京セラや島津製作所、オムロン、日本電産など先端技術を持つ企業をはじめ、任天堂やワコールなど業界トップクラスの本社が集まるなど、現代産業を支えている地域の一つである。

第二次世界大戦の戦災被害を一部のみ免れた神社仏閣、古い史跡、町並みが数多く存在し、宗教・貴族・武家・庶民などの様々な歴史的文化や祭りが国内外の観光客を惹き寄せる観光都市であり、「国際観光文化都市法」に基づく国際観光文化都市に指定されている。旧市街地を中心に建物の高さ規制や広告表示の制限がなされ、古い街並みが保全されている。さらに、旧帝国大学の京都大学をはじめとする多数の大学が集積し、国内外から学生や研究者が集まる日本有数の学生街・学園都市ともなっている[* 3]。

仙台市(せんだいし)は、宮城県の中部に位置する市。宮城県の県庁所在地であり、東北地方で唯一の政令指定都市。約109万人の人口を有し[1]、人口や経済規模など多くの分野で東北地方最大の都市である[2]。

仙台市都心部周囲には広瀬川や青葉山などの自然があり、また都心部にも街路樹などの緑が多いことから、「杜の都」との雅称をもつ。市は「学都仙台」「楽都仙台」などのキャッチコピーも用いている。東北を代表する港湾およびサーフスポットである仙台港(仙台塩釜港)が北東部に、宮城県内の純観光地の中で宿泊客数第1位を誇る秋保温泉が南西部に、宮城県内で利用者数1位を誇るスプリングバレー泉高原スキー場が北西部にある。中国では、魯迅が留学した都市として知られる。

東日本等や海外(参照)の商店街イベントとして定着した七夕まつり(仙台七夕)、旧・仙台藩地域での仙台初売り、地方では困難な公的財源に頼らない大規模イルミネーションイベントのSENDAI光のページェント、「街角無料音楽祭」の定禅寺ストリートジャズフェスティバル、および、それがバリアフリー化したとっておきの音楽祭等、市民が中心となって創り上げた都市イベントを数々生み出しており、その運営ノウハウやフォーマットを市外・県外に移出する文化都市でもある。

現在の仙台市の推計人口は、東北地方の中で最も多い約110万人で、宮城県民の48%が居住し、秋田県、山形県よりも人口が多い。その仙台市が県内総生産の55.5%、県民所得の58.3%を占めており(2013年度)[3]、「仙台一極集中」と言われることがある[4][5][6]。また、仙台都市圏(広域行政圏)の推計人口は約154万人で、宮城県民の67.3%が居住する。このような集積度と東北における拠点性により、物販面では隣県に及ぶ仙台経済圏を形成している。

当市はかつての宮城郡南部と名取郡北部に市域が広がるが、両郡の東部に広がる仙台平野(狭義)は、西と北を陸前丘陵[注 1]、東を太平洋の仙台湾、南を阿武隈川に囲まれる。また、同平野の北部は長町-利府線断層帯[7] を境に、北西側が洪積台地、南東側が沖積平野に分かれる[8]。当地は、畿内に端を発する山道(後に東山道に再編)と海道(後に東海道に再編)とが合一する唯一の地[注 2] であり、その合一した街道は後年、奥大道や東街道と名称を変えながらも同断層帯およびそれに続く高舘丘陵[注 1]の東縁に沿って南北に通る重要な道として存在し続けた。伊達政宗による仙台開府以前の当地では、この街道沿いを中心に、同断層帯・丘陵より東側の沖積平野にある自然堤防などの微高地(以下「東方微高地」)にのみ町場が形成された[9]。「東方微高地」には、4世紀末頃に東北最大の雷神山古墳(現名取市、 地図)や県内2位の遠見塚古墳(

地図)や県内2位の遠見塚古墳( 北緯38度14分17.5秒 東経140度54分52秒)が築造され、7世紀半ばの陸奥国設置後は国府とされる郡山遺跡(

北緯38度14分17.5秒 東経140度54分52秒)が築造され、7世紀半ばの陸奥国設置後は国府とされる郡山遺跡( 北緯38度13分24.5秒 東経140度53分34秒)[10][注 3]や多賀城(現多賀城市、

北緯38度13分24.5秒 東経140度53分34秒)[10][注 3]や多賀城(現多賀城市、 地図)[11]、さらに陸奥国分寺(

地図)[11]、さらに陸奥国分寺( 北緯38度15分3.3秒 東経140度54分10秒)や陸奥国分尼寺(

北緯38度15分3.3秒 東経140度54分10秒)や陸奥国分尼寺( 北緯38度15分6.3秒 東経140度54分34秒)など同国の重要施設も置かれた。

北緯38度15分6.3秒 東経140度54分34秒)など同国の重要施設も置かれた。

多賀城が11世紀前半[注 4] に国府としての機能を失うと、陸奥国府は陸奥府中の南西部にあたる現・JR岩切駅( 北緯38度18分3.3秒 東経140度57分15.6秒)周辺の七北田川沿い「東方微高地」に移転し、南北朝時代まで続いた[12]。12世紀には陸奥国府は多賀国府とも呼ばれるようになり、国府周辺には多賀国府町(たがのこう町)と呼ばれる、陸奥国の政治・経済の中心地としての町場が戦国時代まで続いた[12][13][14]。当時のその他の町場には、原町の宿場[注 5]、陸奥国分寺の門前町である国分日町、国分氏の小泉城下町[15]、粟野氏の北目城下町(

北緯38度18分3.3秒 東経140度57分15.6秒)周辺の七北田川沿い「東方微高地」に移転し、南北朝時代まで続いた[12]。12世紀には陸奥国府は多賀国府とも呼ばれるようになり、国府周辺には多賀国府町(たがのこう町)と呼ばれる、陸奥国の政治・経済の中心地としての町場が戦国時代まで続いた[12][13][14]。当時のその他の町場には、原町の宿場[注 5]、陸奥国分寺の門前町である国分日町、国分氏の小泉城下町[15]、粟野氏の北目城下町( 北緯38度13分19.2秒 東経140度53分52.5秒)[16] などがあり、いずれも「東方微高地」にあった[9][17]。

北緯38度13分19.2秒 東経140度53分52.5秒)[16] などがあり、いずれも「東方微高地」にあった[9][17]。

慶長5年12月24日(1601年1月28日)より政宗は、伝統的な当地の中心地である「東方微高地」ではなく、同断層帯より西側の洪積台地に広がる広瀬川の河岸段丘上に仙台城(青葉城、 地図)および仙台城下町(

地図)および仙台城下町( 北緯38度15分36.9秒 東経140度52分14.5秒)を建設して仙台藩62万石の中心地とした[18]。城下は、南北道の奥州街道と、仙台城大手門から石巻街道(塩竈街道)へとつながる東西道の大町とが交差する芭蕉の辻を商業中心とし、国分日町が移転してきた国分町[注 6][注 7]、北目城下町が移転してきた北目町[注 8][注 7]、そして伊達氏に従って移転してきた御譜代町6町などの町人町を城下の街道沿いに配置した[14][17]。「東方微高地」では、小泉城および小泉城下町が政宗によって再編されて若林城(

北緯38度15分36.9秒 東経140度52分14.5秒)を建設して仙台藩62万石の中心地とした[18]。城下は、南北道の奥州街道と、仙台城大手門から石巻街道(塩竈街道)へとつながる東西道の大町とが交差する芭蕉の辻を商業中心とし、国分日町が移転してきた国分町[注 6][注 7]、北目城下町が移転してきた北目町[注 8][注 7]、そして伊達氏に従って移転してきた御譜代町6町などの町人町を城下の街道沿いに配置した[14][17]。「東方微高地」では、小泉城および小泉城下町が政宗によって再編されて若林城( 北緯38度14分12.2秒 東経140度54分7.8秒)および若林城下町となったが、死後に廃城および仙台城下町に吸収合併された[14]。また、原町の宿場は石巻街道(塩竈街道)下り第一宿駅の原町宿(

北緯38度14分12.2秒 東経140度54分7.8秒)および若林城下町となったが、死後に廃城および仙台城下町に吸収合併された[14]。また、原町の宿場は石巻街道(塩竈街道)下り第一宿駅の原町宿( 北緯38度15分52.1秒 東経140度54分1.8秒)[注 5]に再編され、旧・北目城下町の西隣には奥州街道上り第一宿駅の長町宿(

北緯38度15分52.1秒 東経140度54分1.8秒)[注 5]に再編され、旧・北目城下町の西隣には奥州街道上り第一宿駅の長町宿( 北緯38度13分50.8秒 東経140度53分7.9秒)[注 3]が設置され、それぞれ仙台城下町とコナベーションした。この結果、仙台は「2城下2宿場連接都市」の様相を呈した。またこれ以降、奥羽(東北地方)最大都市となった(参照)。旧・陸奥府中では、塩竈(現塩竈市、

北緯38度13分50.8秒 東経140度53分7.9秒)[注 3]が設置され、それぞれ仙台城下町とコナベーションした。この結果、仙台は「2城下2宿場連接都市」の様相を呈した。またこれ以降、奥羽(東北地方)最大都市となった(参照)。旧・陸奥府中では、塩竈(現塩竈市、 地図)が仙台城下町の外港として発展し、塩竈と仙台との間に造られた運河系により物流の中継地となった蒲生(

地図)が仙台城下町の外港として発展し、塩竈と仙台との間に造られた運河系により物流の中継地となった蒲生( 北緯38度15分33.5秒 東経141度0分28.8秒)や原町も発展した。

北緯38度15分33.5秒 東経141度0分28.8秒)や原町も発展した。

明治になると、東京と青森のほぼ中間(双方からともに約350km)に位置する当地に、東北鎮台(→仙台鎮台→第2師団)が設置されて陸軍施設が集まり、「軍都」の側面を持ち始めた。1878年(明治11年)に仙台区となり、1882年(明治15年)に木道社が日本初の人車軌道(後に日本で2番目[19] の馬車軌道に転換)を仙台 - 蒲生間に開業。1887年(明治20年)には旧制二高が創立、日本鉄道(現JR東北本線)仙台駅も設置された。同駅の設置により、木道社は廃業して蒲生は中継地としての地位を失い、船運中心の江戸時代に発展した石巻や塩竈から、鉄道が集積する仙台に商権が移って[20]、現在に至る「商都」の側面を手に入れた。

1889年(明治22年)4月1日に市制施行。日露戦争を機に1907年(明治40年)には東北帝国大学(現・東北大学)が創立し、「学都」としての地位を確立。また、同年から大正、昭和初期にかけて「五大事業[注 9]」を推進して近代都市へと脱皮し、「森の都」や「杜の都」と呼ばれるようになった。中心商業地は一番町へと移り(参照)、郊外ではかつて宮城郡役所が置かれた原町、名取郡役所が置かれた長町など隣接町村と合併して、これら新市域に工場地区を形成した。また、秋保電気鉄道や日本初の旅客用地下鉄を開業した宮城電気鉄道等の沿線には行楽地が開発された。

1941年(昭和16年)、鉱工業が発達する福島県・秋田県に続いて東北地方で3番目に日本銀行の支店が置かれるなど、太平洋戦争前後に中央省庁の出先機関が集積する「行政都市」としての側面を得た[21]。統制経済下で困窮した商工業者が満州国に渡って仙台村を拓いたり、仙台空襲により中心部が廃墟となったりした戦争が終わると、仙台駅前には大規模な闇市が生まれ、東北各地との間で鉄道を使った物資の集散もなされた(参照)。戦後占領期には戦災復興事業により、市街地に広幅員道路が縦横に建設されて現在の都心部の基盤となった。また、闇市に替わって公定価格マーケットや路上の屋台が市民生活を支える一方、宮城県に進駐した約1万人のGI向けに仙台駅北側のX橋(宮城野橋)周辺には歓楽街が誕生。X橋は日本ハードボイルド小説の嚆矢の舞台となった[22]。

高度経済成長期になると、企業の支店が多く進出して第三次産業が伸長し、「札仙広福」と並び称される支店経済都市となった。また、1964年(昭和39年)の新産業都市指定を機に、都市計画区域を隣接する宮城郡泉町(1971年より泉市、 地図)・宮城町(

地図)・宮城町( 北緯38度16分7.2秒 東経140度45分50.3秒)、名取郡秋保町(

北緯38度16分7.2秒 東経140度45分50.3秒)、名取郡秋保町( 北緯38度15分30.1秒 東経140度40分16.9秒)に広げ[23]、さらに1970年(昭和45年)には12市町による「仙塩広域都市計画区域」が指定された[24]。すると人口集中地区 (DID) の急速な拡大とモータリゼーションが促進され、都心部の交通渋滞解決の必要から国道4号仙台バイパス沿いに工業・流通地区を新設、業者が移転して空いた国分町は歓楽街に転換していった。また仙台市地下鉄の計画も始まり、1976年(昭和51年)には仙台市電が廃止された。市電廃止は、「2城下2宿場連接都市」期における市街地の縁にあって、かつ市電と鉄道のターミナルだった北仙台・原町・長町の市内3拠点の商業中枢性を奪う結果も招いた[23]。

北緯38度15分30.1秒 東経140度40分16.9秒)に広げ[23]、さらに1970年(昭和45年)には12市町による「仙塩広域都市計画区域」が指定された[24]。すると人口集中地区 (DID) の急速な拡大とモータリゼーションが促進され、都心部の交通渋滞解決の必要から国道4号仙台バイパス沿いに工業・流通地区を新設、業者が移転して空いた国分町は歓楽街に転換していった。また仙台市地下鉄の計画も始まり、1976年(昭和51年)には仙台市電が廃止された。市電廃止は、「2城下2宿場連接都市」期における市街地の縁にあって、かつ市電と鉄道のターミナルだった北仙台・原町・長町の市内3拠点の商業中枢性を奪う結果も招いた[23]。

1962年度(昭和37年度)から県内総生産で[25]、1980年(昭和55年)国勢調査からは人口でも(参照)、福島県を抜いて宮城県が東北最大県となった。すると仙台市は、泉・宮城・秋保の1市2町を編入合併し、県から権限を移譲されて市制100周年の1989年(平成元年)4月1日に全国で11番目となる政令指定都市に移行(参照)。この間、1982年(昭和57年)の東北新幹線開業に合わせ、仙台駅の建て替えと大規模なペデストリアンデッキを伴う駅前整備がなされ、1987年(昭和62年)の政宗ブームや地下鉄南北線開業に始まるバブル景気期には民間投資と箱物行政(参照)により都心部に高層ビルが建ち並び始めた(参照)。

一方で市は郊外部において、北の泉中央副都心[注 10]、南の長町副都心[注 3]、東の仙台港副都心(現みなと仙台ゆめタウン)、西の愛子副都心の4つの副都心を設定した。しかし、地下鉄沿線の泉中央・長町の両副都心やロードサイド店舗に物販・職場が郊外化する傾向が見られるようになったため市は、バブル崩壊後の1990年代後半からコンパクトシティを志向するようになり、都心部への「アクセス30分構想[26]」を進めている(参照)。

2000年代に入ると高速バスの仙台 - 福島線や仙台 - 山形線などにおける値下げ・増便競争、および、仙台発着便の新規開設が進み、県外からの集客力が一気に増強した。また、JR仙台駅東口側一帯[注 11] における土地区画整理事業に伴って宮城野通が開通し、その地下にJR仙石線の地下新線が移転開通、東口駅前広場も完成した。そこに2004年(平成16年)、宮城球場( 北緯38度15分23.7秒 東経140度54分9.5秒)を本拠地とする東北楽天ゴールデンイーグルス(チームカラーがクリムゾンレッド)が新規参入すると、都市計画用途地域で赤系色に塗られる地域(赤:商業地域、橙:近隣商業地域)への県外・海外資本の投資が進み「レッドバブル」と呼ばれた[注 12]。2006年(平成18年)に仙台・宮城デスティネーションキャンペーン(2008年10月1日 - 12月31日)の開催が決定すると投資は郊外を含めて加速、「ミニバブル」「プチバブル」などと呼ばれる活況を呈した(参照)。しかし、リーマン・ショック後の景気後退に加え、東日本大震災で大きな被害を受けた。震災後は復興の拠点となる一方、2015年(平成27年)の地下鉄東西線の開業も重なり、様々な開発が活発化している。

北緯38度15分23.7秒 東経140度54分9.5秒)を本拠地とする東北楽天ゴールデンイーグルス(チームカラーがクリムゾンレッド)が新規参入すると、都市計画用途地域で赤系色に塗られる地域(赤:商業地域、橙:近隣商業地域)への県外・海外資本の投資が進み「レッドバブル」と呼ばれた[注 12]。2006年(平成18年)に仙台・宮城デスティネーションキャンペーン(2008年10月1日 - 12月31日)の開催が決定すると投資は郊外を含めて加速、「ミニバブル」「プチバブル」などと呼ばれる活況を呈した(参照)。しかし、リーマン・ショック後の景気後退に加え、東日本大震災で大きな被害を受けた。震災後は復興の拠点となる一方、2015年(平成27年)の地下鉄東西線の開業も重なり、様々な開発が活発化している。

Automobile

Automobile

*Concept Auto

*Concept Auto

Automobile

Automobile

*Coupé

*Coupé

Automobile

Automobile

*Electric car

*Electric car

Automobile

Automobile

*Hybrid car

*Hybrid car

Automobile

Automobile

*SUV/crossovers/off-road vehicles

*SUV/crossovers/off-road vehicles

Automobile

Automobile

***Technology

***Technology

Automobile

Automobile

*Fuel cell vehicle

*Fuel cell vehicle

Automobile

Automobile

*Hydrogen propulsion

*Hydrogen propulsion

Japan

Japan

Kantō

Kantō

Exhibition

Exhibition

伏見稲荷大社(ふしみいなりたいしゃ)は、京都市伏見区深草にある神社。式内社(名神大社)、二十二社(上七社)の一社。旧社格は官幣大社で、現在は単立神社となっている。

旧称は「稲荷神社」。稲荷山の麓に本殿があり、稲荷山全体を神域とする。全国に約3万社あるといわれる[1]稲荷神社の総本社である。初詣では近畿地方の社寺で最多の参拝者を集める(日本国内第4位〔2010年〕)[2]。現存する旧社家は大西家。

京都盆地東山三十六峰最南端の霊峰稲荷山の西麓に鎮座する稲荷信仰の御本社。その信仰は稲荷山の三つの峰を神そのものとして崇拝したことを源流とする[3]。初め農耕の神として祀られ、のちに殖産興業の性格が加わって衆庶の篤い信仰を受けた。神が稲荷山に降り立ったという縁起から、2月の初午の日は古来より多くの参拝者で賑わう。清少納言が自らの稲荷詣を『枕草子』に記すほか、『蜻蛉日記』『今昔物語集』など古典にもしばしば登場する[4]。平安時代、東寺(=教王護国寺)の造営にあたって鎮守社となるや、真言密教と結び付いてその信仰を拡大[5]、次第に神位を高めて『延喜式』名神大社に列し、天慶5年(942年)に正一位の極位を得た。この間、延喜8年(908年)に左大臣藤原時平が三箇社を修営(『年中行事秘抄』)、その後源頼朝や足利義教らが社殿の造営、修造に関わったが、応仁の乱にてすべて焼亡。乱後、社僧による勧進の下で再建が始まり、明応8年(1499年)に至って遷宮を迎えた[6]。近世まではこれら勧進僧たちが稲荷信仰の普及や稲荷講の結成に大きく関与した[7]という。

明治政府の神仏分離令によって、本願所[注 1]のほか境内の仏堂がすべて廃寺となる一方、崇敬者による鳥居の奉納や私的な「お塚」の建立が稲荷山中で顕著化し、現在の伏見稲荷大社を特徴づけるものとなった。稲荷祭の最終日に東寺の僧侶らが東門(慶賀門)の前に供物を並べ、還幸する下社の神輿に読経をあげる儀式があり、古くから続く両社寺の深い関係を今に伝えている[8]。

八坂神社(やさかじんじゃ)は、京都府京都市東山区祇園町北側にある神社。二十二社(下八社)の一社。旧社格は官幣大社で、現在は神社本庁の別表神社。

全国にある八坂神社や素戔嗚尊を祭神とする関連神社(約2,300社)の総本社であると主張している。通称として祇園さんや八坂さんとも呼ばれる。祇園祭(祇園会)の胴元としても知られる。

京都盆地東部、四条通の東端に鎮座する。境内東側にはしだれ桜で有名な円山公園が隣接していることもあって、地元の氏神(産土)としての信仰を集めるとともに観光地としても多くの人が訪れている。

正月三が日の初詣の参拝者数は近年では約100万人と京都府下では伏見稲荷大社に次ぐ2位となっている。また東西南北四方から人の出入りが可能なため、楼門が閉じられることはなく伏見稲荷大社と同じように夜間でも参拝することが出来る(防犯のため、監視カメラ設置。また、夜間でも有人の警備は行われている)。

古京都遺址(京都、宇治和大津市)[1](日语:古都京都の文化財(京都市、宇治市、大津市)/こときょうとのぶんかざい(きょうとし、うじし、おおつし) KotoKyouto No Bunkazai (Kyoutoshi、Ujishi、ōtsushi) ?),又被称為古都京都的文化財[2],是指存在於日本京都府京都市、宇治市及滋賀縣大津市的寺院、神社、城堡等史蹟的總稱。此建築群在1994年被聯合國教科文組織登錄為世界遺產,成為日本第5個世界遺產項目。西元794年,日本皇室下詔遷都平安京。平安京位於今日的京都市,是一座模仿中國洛陽興建的都市。平安京在8世紀—19世紀中葉為日本的京城,並且是日本的政治、文化中樞。平安京的眾多建築物,諸如神社、寺院,見證了日本文化在這一段期間的發展,也為當時的日本藝術留下了紀錄,因此被登錄為世界遺產。

吉水神社、?水神社(よしみずじんじゃ)は、奈良県吉野郡吉野町にある神社。旧社格は村社。世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」の一つとなっている。「吉」の正確な表記は「 」(「土」の下に「口」、つちよし)である[注釈 1]。

」(「土」の下に「口」、つちよし)である[注釈 1]。

社伝では、白鳳年間に金峯山寺の僧坊・吉水院(きっすいいん)として役行者により建立されたと伝えられる。

文治元年(1185年)12月には源頼朝に追われた源義経、武蔵坊弁慶や静御前などが5日間吉水院に身を潜めている。

南北朝時代、後醍醐天皇が吉野に潜幸した時、吉水院の宗信法印の援護を受けて吉水院に行宮を設け、一時居所とした。後醍醐天皇の崩御の後、後村上天皇が後醍醐天皇の像を作って吉水院に奉安している。

文禄3年(1594年)に豊臣秀吉が行った吉野の花見の際には吉水院はその本陣とされ、5日間滞在している。現在も残る名勝の庭園は、その際に秀吉自らが造ったものであるという。

明治時代に入ると神仏分離令と国家神道化の観点から天皇を仏式で供養することが問題視され、1871年(明治4年)5月に五条県が吉水院を神社に改めて「吉野神社」とする案を太政官政府に提出した。後醍醐天皇を祀る神社を別に作ることを計画していた[注釈 2]政府は五条県の案を却下したが、金峯山寺の廃止が迫る情勢となったことから、奈良県が神社への改組を働きかけ、1874年(明治7年)12月17日に吉水院は後醍醐天皇社の名で神社になることが太政官に承認された。

1875年(明治8年)2月25日、社名を吉水神社に改称し、併せて南朝方の忠臣であった楠木正成、吉水院宗信法印を配祀し、やがて村社に列している[1]。

現在、本殿には2001年(平成13年)に焼失した勝手神社の祭神が仮遷座されている。

境内からは「一目千本」と呼ばれる中千本と上千本の桜がよく見える。

東京特別区部を除くと横浜市・大阪市に次ぐ全国第3位の人口を有する市[3]。中部地方における行政・経済・文化の中枢で、東日本と西日本を結ぶ交通の要所となっている。

古くは三種の神器のひとつである草薙剣(くさなぎのつるぎ)を祀る[4]熱田神宮がある鳥居前町であり、江戸時代は尾張徳川家の治める城下町として繁栄した歴史を持つ。また、タイ王国から寄贈された真舎利(釈迦の遺骨・お骨)を安置するために創建された日本唯一の寺[5]である覚王山日泰寺がある。

名古屋市を中心として中京圏を形成し、愛知県内や岐阜県南部、三重県北部に多くの衛星都市を持ち、日本の三大都市圏の1つに数えられる。2019年の都市的地域の人口は約1,024万人と推計される[6]。中京圏の域内総生産は約3,637億ドルであり、これは国内で3番目、世界で第22番目の規模である[7]。

アメリカ合衆国のシンクタンクが2019年に発表した総合的な世界都市ランキングにおいて、世界70位の都市であると評価された[8]。ユネスコの創造都市に認定されている[9]。市章は、尾張徳川家の合印に由来する「㊇」である[10]。

唐津城(からつじょう)は、佐賀県唐津市東城内にあった日本の城である。別名は、舞鶴城(まいづるじょう)。

唐津市街の北部に位置し、松浦川が唐津湾に注ぐ河口の左岸、満島山に位置する。唐津湾に突き出た満島山上に本丸が配され、その西側に二の丸、三の丸が配された連郭式の平山城である。北面は唐津湾に面するため、海城ともいわれ[1]、萩城とともに現在も直接海に聳える石垣が見られる。松浦川の右岸には虹の松原(国の特別名勝)が広がり、城から左右に広がる砂浜が鶴が翼を広げたように見えることから舞鶴城とも呼ばれる[2]。

江戸時代初期の慶長7年(1602年)から慶長13年(1608年)にかけて築城され、江戸時代を通じて唐津藩の藩庁となった。

廃城後、本丸は舞鶴公園となり、二の丸御殿跡に早稲田佐賀中学校・高等学校があり、その他の二の丸・三の丸跡は市街化している。現存する遺構としては石垣・堀がある。1966年(昭和41年)10月に天守台に慶長様式の天守(模擬天守)が建てられた[2]。このほか櫓や門が建てられ、石垣・堀が復元されている。麓から舞鶴公園上段広場までは高低差が34mあるため、有料の斜行エレベーター(2016年4月現在100円)が備えられている。

「国際文化交流事業を総合的かつ効率的に行なうことにより、我が国に対する諸外国の理解を深め、国際相互理解を増進し、及び文化その他の分野において世界に貢献し、もって良好な国際環境の整備並びに我が国の調和ある対外関係の維持及び発展に寄与することを目的とする」(独立行政法人国際交流基金法第3条)。運営交付金として年125億円(平成25年度)が外務省から給付されている[2]。

文化芸術交流、海外における日本語教育、日本語国際センターでの外国人向け日本語教師の育成・日本研究・知的交流、調査研究・情報提供を行っており、国内に京都支部を、海外21ヶ国に海外事務所22ヶ所を持つ (2012)[3]。

高円宮憲仁親王が職員として勤務していたことでも知られ、日本の国際文化交流の拠点となっている。

Economy and trade

Economy and trade

International cities

International cities

History

History

World Heritage

World Heritage

Music charts

Music charts

Architecture

Architecture

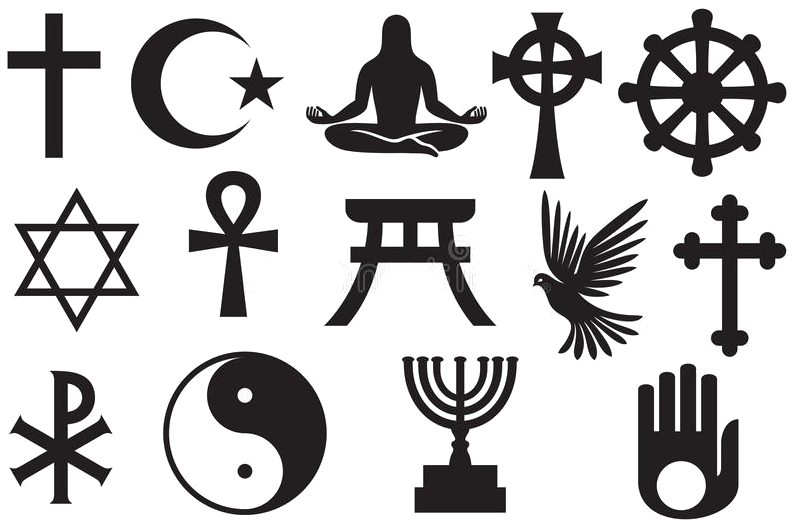

Religion

Religion

Important port

Important port