漢德百科全書 | 汉德百科全书

传统

传统

Scherenschnitt als Fensterdekoration

窗花是贴在窗纸或窗户玻璃上的剪纸,中国古老的汉族传统民间艺术之一。它历史悠久,风格独特,深受国内外人士所喜爱。 窗花是农耕文化的特色艺术,农村的生活地理环境、农业生产特征以及社会的习俗方式,也使这种乡土艺术具有了鲜明的汉族民俗情趣和艺术特色。 过去无论南方北方,春节期间都贴窗花。南方现在只在结婚时才贴,春节时一般不贴了。而在北方贴窗花依然盛行,在河北丰宁,春节期间若谁家未贴窗花,人们就会猜测这个家庭是否出了事。剪纸品种之一。为烘托节日气氛,广大农村春节前在窗子上张贴的剪纸。窗花的样式,一般比较自由,除了贴在四角的“角花”和折剪的“团花”之外,其外轮廓都没有什么限制。窗花的题材内容非常广泛,以戏曲故事数量较大。窗花在北方较为普遍。

Bett und Couch

床榻的历史可追溯至神农氏時代,那时还只是专供休息与待客所用的坐具,直到六朝以后才出现高足坐卧具。“床”与“榻”在席地而坐的时代,是有分工的。床体较大,可为坐具,也为卧具;榻体较小,只用于坐具。

Frühlingsfest/Chinesisches Neujahr

农历新年,即华夏传统历法农历的元旦,是中国与世界各地汉族社会的传统新年,又称岁首、新春、正旦、正月朔日;口头上亦称为过新年、过年、度岁、庆新春、庆新岁,是汉族四大传统节日之首。中国古时春节曾专指二十四节气中的立春,也被视为一年的开始。从明代开始,农历新年节庆一般要到正月十五日(即元宵节)之后才正式结束活动,有些地方的新年庆祝活动甚至到整个正月结束为止。辛亥革命后,官方纪年标准由夏历改为西历。 春节,即农历新年,一年之岁首,传统上的“年节”。俗称新春、新岁、新年、新禧、年禧、大年等,口头上又称度岁、庆岁、过年、过大年。春节历史悠久,由上古时代岁首祈年祭祀演变而来。万物本乎天、人本乎祖,祈年祭祀、敬天法祖,报本反始也。春节的起源蕴含着深邃的文化内涵,在传承发展中承载了丰厚的历史文化。在春节期间,全国各地均有举行各种庆贺新春活动,热闹喜庆气氛洋溢;这些活动均以除旧布新、迎禧接福、拜神祭祖、祈求丰年为主要内容,形式丰富多彩,带有浓郁的各地域特色。 在古代民间,人们从腊月的腊祭或腊月二十三或二十四的祭灶便开始“忙年”了,新年到正月十九日才结束。

Cizhou-Brennstätte /Cizhouyao

磁州窑,宋元时期中国北方代表性民间窑场,始烧于北朝末年而延续至民国时期,其窑址位于河北省磁县,古称磁州,故名磁州窑。该窑生产白瓷、黑瓷以及白地釉下彩绘瓷等产品,其中又以白地釉下彩绘瓷最具代表性,其运用黑白对比的装饰手法,给人以强烈而明快的艺术装饰效果,形成了自由奔放而又富有生活色彩的装饰风格。常见器型有花口瓶、如意形枕、方枕、四系壶等。其装饰技法多样,有划花、剔花、刻花、印塑、彩釉等工艺。

Neujahrskuchen (klebrige Reiskuchen) machen

打年糕,又名搡年糕。习俗在浙江地区由来已久,每到农历年底,农村都有打年糕、吃年糕的习惯,每家每户都会用糯米磨成粉打成年糕,并作为新年中走亲串户送亲戚的传统礼物,因而“年糕”便成了民间祝福亲朋好友年年登高的“好口彩”。

Eiserne Blume

打铁花是中国古代匠师们在铸造器皿过程中发现的一种民俗文化表演技艺,始于北宋,盛于明清,至今已有千余年历史。打铁花多流传于黄河中下游,以河南、山西最为流行,开封打铁花更被誉为黄河流域十大民间艺术之首。 打铁花表演时,在一处空旷场地搭出六米高的双层花棚,棚上密布新鲜柳枝,上面绑满烟花鞭炮和起货等,棚中间竖立一根六米高的老杆,使花棚总高度达到十米以上。旁边设一熔炉化铁汁,十余名表演者轮番用花棒将千余度高温的铁汁击打到棚上,形成十几米高的铁花,铁花又点燃烟花鞭炮,再配上“龙穿花”的表演,场景蔚为壮观,呈现出惊险刺激、喜庆热闹的特点。

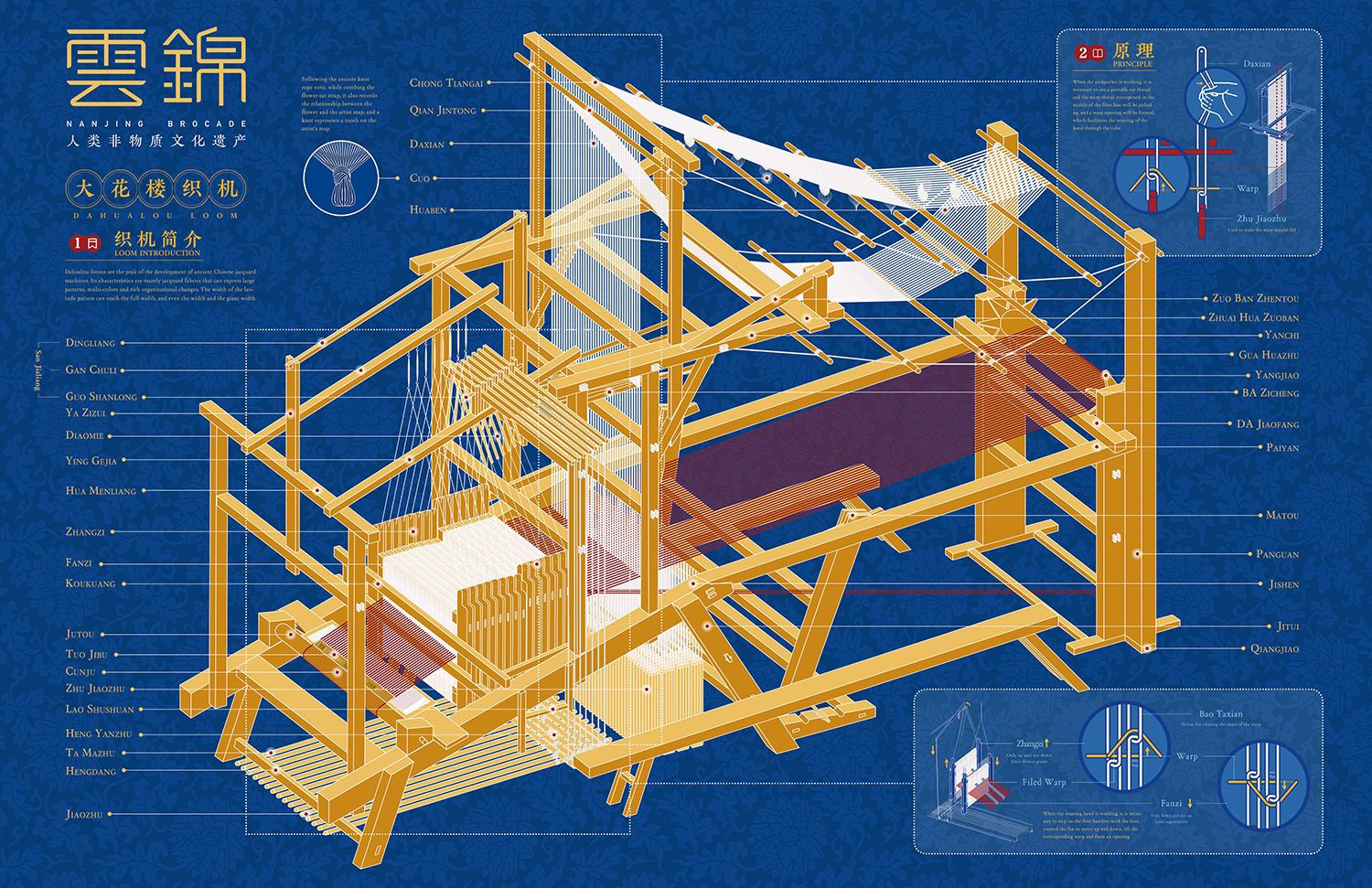

Dahualou-Webstuhl

大花楼织机也称提花机,代表了中国古代织造技术的最高成就。织造时上下两人配合,坐在三尺高花楼上的为挽花工,其口中唱着按花本程序编成的口诀,同时用手提拉花束综;坐在下面的织工则协同动作,一来一往引梭打纬,织出飞禽走兽、人物花卉等复杂的花纹。

Dayu-Rituale

大禹祭典发端于夏启五世孙少康,《史记》记秦始皇“上会稽,祭大禹”,此后,历代帝王亦有祭禹传统,历史悠久,影响深远。历史上,大禹祭典大致可分为皇帝祭、地方公祭、社团民祭、姒氏宗族祭等不同形式。皇帝祭分亲祭、遣使祭二式,遣使祭又可分成告祭、致祭两类 地方公祭,唐代已形成三年一祭的传统,由地方长官主祭 社团民祭通常在大禹生日农历三月初五日致祭。祭禹大典已成为弘扬民族精神的重要举措,其礼仪与制度,亦有着重要的历史和学术价值。

Laternenfest am 15. Tag des ersten Lunarmonats

灯节,时间为每年农历正月十五。正月十五燃灯习俗始于东汉汉明帝时期,其兴起与佛教东传有关。汉明帝崇敬佛法,敕令正月十五佛祖神变之日燃灯,以表佛法大明,史称“燃灯表佛”,此后,元宵放灯的习俗就由宫廷中流传到民间,每年正月十五,无论士族,还是庶民都要挂灯,城乡通宵灯火辉煌。 从唐代起,元宵张灯即成为法定之事。

艺术

艺术

历史

历史

美食家

美食家

宗教

宗教