漢德百科全書 | 汉德百科全书

往日岁月

往日岁月

何凤山(1901年9月10日-1997年9月28日,字久经,男,汉族,湖南益阳人。)在1938年-1940年担任中国驻奥地利维也纳总领事期间,向数千名犹太人发放了到中国上海的签证,从而使得这些犹太人得以逃离德国纳粹法西斯的种族屠杀和迫害,人们把何凤山发放的签证称为“生命签证”。

二战结束之后,犹太难民想要进入欧美国家还是非常困难的,到1946年只有少数人能够离开上海。直到1947年欧洲的大门才为犹太难民敞开;到了1948年美国允许全世界的犹太人可以进入美国,许多人就到美国去了。

2011年10月24日,以色列驻上海领事馆的微博上出现了一段话:

今天开始我们会陆续放上一些老照片,所有照片都是上世纪20年代居住在上海的一个犹太摄影师沈石蒂(Sam Sanzetti)所拍摄的。因为年代久远,照片上的人物的名字都没有被记录下来。如果你看到照片上有你认识的人,或许就是你的祖父、祖母,请让我们知道。

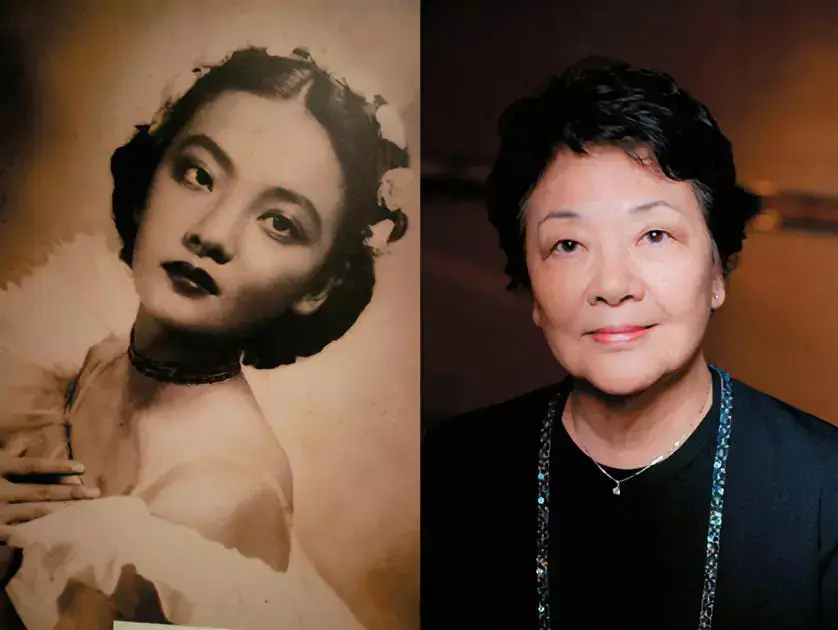

“那时我17岁,当天我穿着新做的芭蕾舞服参加完一场演出,想为即将上大学的自己留个纪念,于是第一次去拍了这样的‘艺术照’。可能是他看到我会跳芭蕾舞很高兴,他也没有刻意指导,只叫我随意摆出各种芭蕾造型。我只记得明亮的灯光打在自己脸上的感觉。”当年的“芭蕾舞女孩”、如今74岁的洪落霞女士曾在采访中这样说。

“那时很多照相馆拍出的照片都十分雷同,都是一个花哨的背景。沈石蒂的照片非黑即白,却能展现人物最美的一面。我以后拍的照片都不如这张。”

拍摄这张照片的时候,17岁的洪落霞穿着崭新的舞蹈服,在沈石蒂的鼓励下自由地跳舞。如今半个世纪过去了,青涩的容颜不在,岁月沉淀下的气质却愈加明显。

照片中的民国女子,容貌和姿态倒是其次,气质与优雅最令人深爱,眉目间的一缕温婉和精致,是我们这个时代再也找不回的大气。有人说,那“是从静中养出来的。临花照水,自有一种风韵。即便艳丽,亦是锦缎上开出的牡丹,底子里还是一团静气。”

01

1922年,一个名为Sioma Lifshitz的犹太青年随父母到达了上海。他还不到20岁,生于俄罗斯,父亲是名中学教师,母亲则是全职太太。那时正值十月革命后不久,大批犹太人从统治亚欧北部的广袤国度向外转移,其中一部分便转移到了中国东北部。Sioma Lifshitz一家是这次移民潮中的普通一家。他们先是到了哈尔滨,后来又向南到了上海。抵沪后,Sioma Lifshitz便为自己换了个更易发音的名字Sam Sanzetti,懂中文后,他拥有了一个中文名字——沈石蒂,这两个名字后来伴随了他一生。

和许多初到上海的犹太人一样,沈石蒂两手空空,一无所长。据潘光教授研究,他最初在一家美国人的照相馆外擦皮鞋,老板觉得他勤恳可靠,便雇他在照相馆打杂。这个有心的“小学徒”于是在照相馆学会了照相技术。但据莫舍·德克斯勒说,沈石蒂晚年告诉他,初到上海时,他在工厂做工,年纪稍大一点,便开始以摄影为生。

无论如何,到1927年时,掌握了娴熟的人像拍摄技巧的沈石蒂自立门户,在南京路73号开设了“ 上海美术照相馆”。南京路是当时上海最繁华的路段,毗邻外滩,也是当时上海照相馆云集之地。

上海是个很不寻常的城市,充满了变化和喧嚣。这又是个熙熙攘攘的城市,有骗子,有小偷,有奴隶。这还是一个有着无数种色彩和无数种气息的城市,又脏乱,又绚丽。所有东西都那么有趣,那么令人称奇。

沈石蒂在上海

1928年11月,由美国柯达公司出版的《摄影室之光》杂志的封面,选用了沈石蒂拍摄的一名东方女子的照片。杂志中介绍了这位年仅26岁的摄影师。它写道:

沈石蒂在之前的旅途中就爱好摄影,到上海后,他的照片无意间被本地一位摄影师看到,便让沈石蒂去到他的工作室当学徒。在一位美国商人资助下,沈石蒂开了自己的小照相馆,很快就有能力搬到了一个更好的地段,租下一家更宽敞的店面。现在,这位只有5年从业经验的野心勃勃的年轻人正在为发展包括总店在内的4家分店而努力,他仍然渴望旅行,但又苦于没有助手能代替他工作,维持住这家照相馆的声誉。

南京路73号,沈石蒂美术照相馆

02

在上海35年的时间里,沈石蒂拍下了两万多张照片。

他的拍摄很少用复杂的布景,但用光颇为讲究,有点像古典主义学院派的用光方法,人物身后都有一片晕染感觉的光亮,这也使得他的照片总是给人唯美、梦幻的感觉。

而他的色彩运用也极为惊艳,通过在相纸上手工着色,将照相技术和绘画技术完美结合,故而照片纹理细腻,色彩自然,有着油画般的质感。

这些照片,在今天看来仍然是光彩照人。沈石蒂也因此记录下了上海历史上一个特殊的时期。那个时代的魅力和风格,是无法再现的。

沉静而魅惑,古典隐含性感,穿旗袍的女子永远清艳如一阕花间词。眉宇之间的大气端庄是多少PS和整容都学不来的。

时评人羽戈曾在文中写道:

看看现时代的知识人,大都长了一张体制化的脸,他们的气质,介于官僚气、市侩气与流氓气之间,独独欠缺与其身份匹配的文气。倘令他们穿上民国衣衫,置于《青年》或“新月”团体,不消一眼,便能辨识其人来自现代。

而在沈石蒂的照片里,那些文人无论是着长褂还是穿西装,思想无论是激进还是守旧,都能感受到独立于时代的那份风骨。

沈石蒂的照片中,还有很大一部分属于结婚照。没有酷炫的特效,没有沙滩阳光,却依然让人觉得甜蜜。

那时日色很慢,车马邮件都慢,一生只够爱一人.....

而那群在照相馆留下照片的孩子们,后来去了哪里?他们又经历了怎样的人生呢?

沈石蒂在接受采访时曾说道:

我一生都在寻觅我内心的幸福,钱财有也罢,没有也罢,我毫无兴趣,我所寻求的是内心的满足,还有爱。

这种感情也融入了他的摄影中,每次拍照他都会和拍摄对象进行沟通交流,试图从人物的神情中挖掘他最真实的一面。故而沈石蒂照片看上去并不复杂,却总能触动人。那照片里的人,眼睛里有光,有水,有生气。

在那个动荡不安的年代,他记录下的都是关于美,关于爱,关于温暖。

03

1957年,沈石蒂带着拍摄的照片远赴重洋定居在了以色列,从此再没有重回中国,那两万多张照片也一度被尘封,被遗忘。

直到2011年,沈石蒂的继子摩西带着这些已经泛黄的照片找到了以色列驻沪领事馆:沈石蒂临终前念念不忘的仍是上海,在上海的岁月是他人生中最美好的时光,摩西希望能够代替父亲将这些照片归还给上海人民。

因为年代久远,大多数照片上的人至今不知身份,但值得高兴的是,也有一些人时隔50多年,重新遇见了他们最美的年华。

沈石蒂曾表示:

我一生中最灿烂的时光便是在上海,上海是独一无二的,五光十色的,我仿佛能看到她缤纷的色彩,闻到她的丰富的气味……

后来提起M国,人们多将其与战争、贫穷、混乱相联系,然而沈石蒂却为我们将那个时代的精致优雅一一记录下。即使不太平的年代,即使不富裕的生活,也有绝不妥协的美与态度。

周重仁保留着沈石蒂给父亲周邦骏拍下的照片,两人当年是好友。

周重仁记得,因为自己是家中长子,父亲去沈石蒂那里做客,都会带自己一起去。

他的店铺进门左手边是摄影棚,一块帘子挡住。中间的位置摆放着沙发来待客,右边则是一个结账的台子。他的爱人邬小姐坐在那里来收款。邬小姐是北方口音,我觉得是一口流利的京片子,英文也很棒。从他照相馆后部的落地玻璃,能看见锦江饭店庭院中的草坪。

我的第二个妹妹特别会发嗲,Uncle Sanzetti总用走了调的上海话叫她‘老三,老三’。排行老四的弟弟又总爱抢二妹手里的东西,Uncle Sanzetti就叫他‘强盗,强盗’!

1955年公私合营开始后,沈石蒂的照相馆没有了。在接下来的两年里,他去一所学校教授英语。最终在1957年,沈石蒂选择了在犹太团体的帮助下移民以色列。

1967年,沈石蒂(左)在特拉维夫重新建立家庭,摩西(右)成为他的继子

沈石蒂的继子摩西说,在中国的最后几年,他和一名叫南希的中国小姐相爱。“当他离开中国的时候,因为客观的原因,不能够带着这个女人去以色列。回到以色列之后,他一直在想念她,但是他一直都得不到她的消息。因为中以双方没有建立外交关系,他不敢给她写信,怕给她带来不必要的麻烦。”

摩西给周重仁发来了一张沈石蒂与南希的合影。周重仁说,那就是邬小姐,他能够记起她眉眼的样子。

沈石蒂与邬小姐

历史

历史

财政金融

财政金融

历史上的硬币,纸币

历史上的硬币,纸币

音乐排行榜

音乐排行榜