漢德百科全書 | 汉德百科全书

藏传佛教(藏语:བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན།,威利转写:bod brgyud nang bstan,藏语拼音:Pö gyü Nangdän;蒙古语:Төвөдийн Буддын шашин),或称藏语系佛教,或俗称喇嘛教,是指传入藏区的佛教分支。属北传佛教,与汉传佛教、南传佛教并称佛教三大地理体系,但以密宗传承为其主要特色。

Die Entwicklung des Buddhismus in Tibet bzw. im Hochland von Tibet geht auf erste Kontakte im 5. Jahrhundert n. Chr. zurück. Zur offiziellen Einführung des Buddhismus in Tibet als Staatsreligion kam es im 8. Jahrhundert durch König Trisong Detsen.[1] In Tibet entstanden im Verlauf der Zeit verschiedene buddhistische Schulen.

秃头查理,即查理二世(法語:Charles II le Chauve;823年6月13日—877年10月5日),加洛林王朝的法兰克人的国王(843年-877年在位),自875年為「罗马人的皇帝」。

查理为法兰克王国查理一世之孙,是路易一世的第四子,生于美因河畔法兰克福。他的母亲是路易一世的第二个妻子茱蒂丝。

查理那野心勃勃的母亲为了给自己唯一的儿子争取一块领地而积极活动。在她的怂恿下,路易一世赐给查理一块单独的封地(开始是阿勒曼尼亚,后来是比利牛斯山和梅斯之间的地区),但这损害了查理两位异母兄弟洛泰尔和日耳曼人路易的利益。洛泰尔和路易联合起来反抗他们的父亲,引发了一场最终使法兰克帝国分裂的内战。查理和他的兄弟们长期作战,最后在843年签订凡尔登条约结束了战争。三人将帝国瓜分;查理获得了帝国的西部,从那时开始这片领土逐渐与帝国的东部走上了不同的发展道路,形成了日后的法国。

虽然查理挫败了他的兄弟们的企图,但他并非是一个强有力的统治者。西法兰克的大封建领主完全不听国王号令。更大的危险来自北欧的维京人,他们对法国沿岸地区造成了持久的威胁。诺曼人没遇到什么抵抗便洗劫了法国的一些地方,秃头查理向诺曼人交付赎金以使其停止海盗行为的方法根本不能满足他们的贪婪。

在洛泰尔的儿子路易二世皇帝于875年去世后,作为加洛林王朝成员中的最年长者,查理继承了皇帝的称号。他得到了教宗若望八世的加冕。876年若望八世写信给查理,希望查理出兵协防意大利南部以抵御萨拉森人的入侵,他无法完全忽视教宗的请求便下令斯波莱托组建军队,然而后者反而进攻卡普亚与那不勒斯。[1]877年10月5日,查理逝世于法国阿夫里约。在查理于877年去世后,帝位一直虚悬到了881年。

Karl II. (* 13. Juni 823 in Frankfurt; † 6. Oktober 877 in Avrieux bei Modane), genannt Karl der Kahle (lateinisch Charles II dit le Chauve), aus dem Geschlecht der Karolinger war von 843 bis 877 westfränkischer König und von 875 bis 877 König von Italien und Römischer Kaiser.

禅宗为大乘佛教流传于东亚的一支佛教宗派,由南天竺禅师菩提达摩(一作达磨)传至中国。禅宗原本是指以“坐禅”为中心的修行集团,后来专指达摩一系的禅修集团[1][2]。达摩的禅宗经牛头法融、黄梅弘忍的发展,大成于六祖曹溪惠能,成为一支具有独特精神意趣的宗派,又称达摩宗、佛心宗。宋朝以后,禅宗以自家为“宗门”,余宗称“教门”。宗门一词出自禅林,据《楞伽经》所说“佛语心为宗,无门为法门”,自称为“宗门”[3]。

在中国历史,禅宗发展可分成四个时期,由菩提达摩至中国开始,至惠能大宏禅宗为止,此为禅宗的开始,可称为早期禅宗。由六祖惠能门下,洪州、石头二宗,发展为五宗七派(临济宗黄龙派和杨岐派、法眼宗、曹洞宗、云门宗、沩仰宗),此为禅宗的发展期,时间约当晚唐至南宋初。自南宋初年临济宗大慧宗杲起而倡“话头禅”,曹洞宗宏智正觉倡导“默照禅”,至于明朝中晚期,此为禅宗的成熟期,又可称为中期禅宗。至于明朝中叶净土宗兴起,此时佛教的特色为禅净合一,与儒、释、道三教合一,禅净合一的影响,使得当时的僧人唯以参话头、念弥陀为主,禅宗逐渐失去创新的生命力,为禅宗的衰落期,又称为晚期禅宗,始于晚明至清朝结束为止[4]。清末民初之际,有鉴于佛教的衰微,虚云大师起而中兴禅宗,为近代禅宗中兴之祖。

禅宗最盛行的流播地区主要为中国江南以南,集中于两湖、两江、广东、福建一带。禅宗在中国佛教各宗派中流传时间最长,影响甚广,至今仍延绵不绝,在中国哲学思想及艺术思想上有着重要的影响。自唐代创立后流传于中国、日本、朝鲜半岛、越南等汉字文化圈地区,至今不衰,二次世界大战后,日本铃木大拙至美国弘法,禅宗在欧美颇受欢迎,因而将禅宗的影响力推至世界各地。禅宗祖庭为嵩山少林寺[5]、黄梅东山寺[6]、曹溪南华寺[7]。

Der Zen-Buddhismus, kurz Zen ([zɛn, auch t͜sɛn][1], Hörbeispiel von Zenⓘ/?; japanisch 禅 Zen, chinesisch 禅, Pinyin Chán, koreanisch 선 Seon, vietnamesisch Thiền; ursprünglich von Sanskrit Dhyana), ist eine Strömung des Buddhismus. Er wird zu dessen Hauptrichtung Mahayana gezählt.[1]

Die zentrale Praxis des Zen-Buddhismus ist die Meditation. Zentrales Anliegen ist die Erfahrung des gegenwärtigen Augenblicks und des gegenwärtigen Bewusstseins („Erwachen“). Wie andere buddhistische Richtungen warnt der Zen-Buddhismus jedoch davor, seine Lehre für das Erwachen selbst zu halten. Er verlangt von seinen Anhängern in der Regel keinen Glauben. Er lehrt in der Regel auch keine Phänomene, die jenseits möglicher Erfahrung oder vorgefundener Wirklichkeit liegen (Transzendenz), wie z. B. Gottheiten.

Der Zen-Buddhismus entstand etwa ab dem 5. Jahrhundert in China als Chan-Buddhismus. In seinen Anfängen war er stark vom Daoismus beeinflusst. Durch Mönche verbreitete er sich unter den Nachbarvölkern Chinas. Es entstanden unter anderem eine koreanische (Seon, kor. 선) und eine vietnamesische Tradition (thiền, viet. 禪). Ab dem 12. Jahrhundert gelangte Chan nach Japan und erhielt dort als zen (jap. 禅) eine neue Ausprägung (siehe auch Zen-Buddhismus in Japan). Diese gelangte ab dem 20. Jahrhundert in wiederum neuer Interpretation in den Westen. Die in Europa und den USA verwendete Terminologie zu dieser gesamten Lehrtradition stammt daher weitgehend aus dem Japanischen, so wie bereits die Bezeichnung Zen selbst – die eben nicht immer mit speziellem Bezug auf die japanische Tradition gemeint ist. Aber auch koreanische, vietnamesische und chinesische Schulen sind heute im westlichen Kulturraum vertreten.

宗教

宗教

建筑艺术

建筑艺术

历史

历史

艺术

艺术

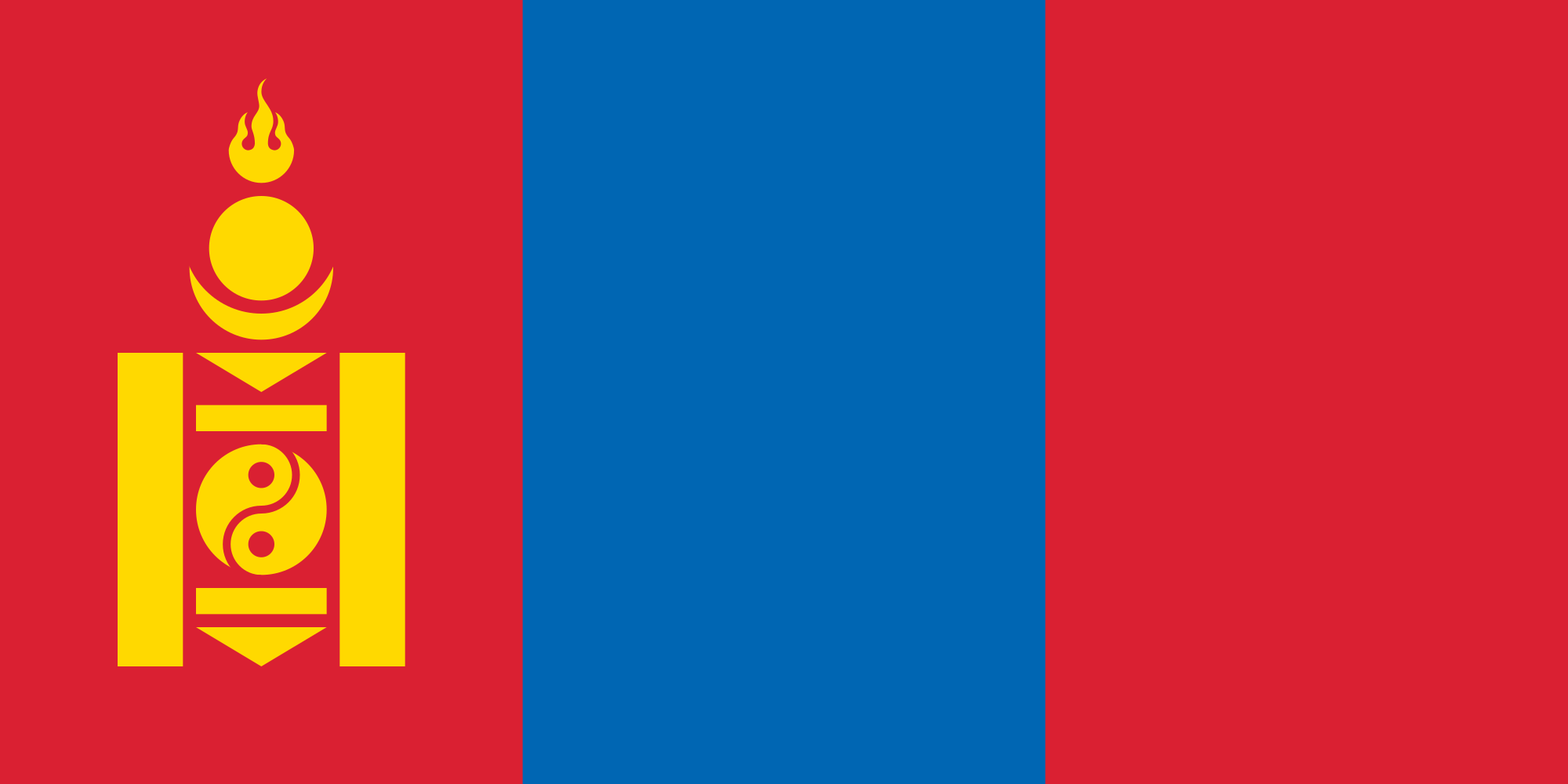

蒙古

蒙古

文化遗产

文化遗产

美食家

美食家

文明

文明

假期和旅游

假期和旅游

往日岁月

往日岁月